【EV普及の不都合な真実?】日産リーフのバッテリー劣化ヤバいからEVは使い物にならない?

テスラが新たに公開してきたインパクトレポートによって、電気自動車懐疑論者が主張するバッテリー劣化率の問題が、驚異的に抑えられているということが判明しましたが、

さらにこれは年々改善されていき、160万km耐用可能なバッテリーも実装してきているという、その電気自動車に搭載されるバッテリーの進化についてを、

そのテスラが長年発売してきた、実際に現在世界中を走行している電気自動車のデータでもって徹底的に解説します。

テスラの社会的影響を判断できる「インパクト・レポート」

まず今回取り上げたいテスラのインパクトレポートに関してですが、

こちらはテスラが毎年公開している、テスラ全体の事業における環境に対してをはじめとして、様々な影響を調査した結果となっていて、

近年より重要さを増すSDGsの考えのもと、今回のテスラのように、

大手企業はこのような自分たちの事業によって、社会にどのような影響を与えているのかを公開する必要性に迫られています。

そして、そのテスラのインパクトレポートの内容には、電気自動車に関して飛び交う様々な懐疑論に対して、

テスラが10年近く販売し続けている電気自動車によって集まったデータでもって反証していますので、

今回はそのインパクトレポートにおいて、特に特筆すべきポイントを一挙に紹介していきたいと思います。

32.2万km走行後でもEPA555 km走行可能です

まずはじめに、電気自動車懐疑論において最も取り上げられる反論というのが、

電気自動車のバッテリーはすぐに劣化してしまうので、その交換も含めればエコではない理論なのですが、

まず、昨年である2019年度版のインパクトレポートにおいて発表されている、

テスラが2012年から発売しているフラグシップセダンであるモデルSと、2015年から発売しているフラグシップSUVであるモデルXの両方の、

現在世界中を走っている全ての車両のバッテリー劣化率を示しているグラフを見てみると、

すでに20万マイル走行している車両、つまり32万2000km以上走行しているテスラのモデルSとモデルXの平均のバッテリー劣化率は、なんと15%未満、

要するに、32万2000km走行した後であったとしても、新車時におけるバッテリー使用可能容量の85%以上を保っているということが、明らかとなってきているのです。

ちなみにこちらをイメージしやすいように、現在発売されているフラグシップセダンであるモデルSのロングレンジグレードにおいて簡単に計算してみると、

仮に新車時における満充電あたりの航続距離が、

高速道路を時速100kmでクーラーをつけても達成可能であるというような、実用使いにおいて最も信用に値するEPAサイクルにおいて652kmを達成している、

このモデルSロングレンジを購入して、32万2000km走行したとしても、

その満充電あたりの航続距離は、少なく見積もってもおおよそ555km程度を達成することができ、

この航続距離というのは、東京を満充電で出発し、途中充電を挟むことなく、余裕を持って大阪中心部に到達することのできるようなスペックとなりますので、

この時点においても皆さんが想像していた以上に、電気自動車のバッテリー劣化率の問題が解消されていることがお分かりいただけるのではないでしょうか?

2020年度版ではよりバッテリー劣化率減少?

しかしながら、この昨年である2020年に公開されたインパクトレポートに続いて、

この直近で公開された、2020年度版のインパクトレポートにおいても全く同様に、そのテスラが発売している全車種のバッテリー劣化率を公開してきたということで、

まずこちらのグラフは、2019年度版と同様に、モデルSとモデルXの現在世界中を走行している車両のバッテリー劣化率を示したグラフなのですが、

こちらに関しても、2019年度版とほぼ同じく目を凝らして確認してみると、

20万マイル、32万2000km以上走行した後でも、少なくとも85%以上、おおよそ87%程度のバッテリー容量を維持しているということが見て取れるのですが、

それとともに、テスラの発表内容を詳しく見てみると、

2019年度版においては、テスラ車全体のバッテリー劣化率は、32万2000km走行したとしても15%未満であるという説明から、

今回発表された2020年度版においては、32万2000km走行した後でも、そのバッテリー容量は90%弱を達成していると、

そのニュアンスを若干変えてきているという点なのです。

モデル3とモデルYでは、より耐久性が向上してそう

こちらに関しては様々な見方ができるとは思いますが、個人的に考える最も重要なポイントというのが、

やはりそのテスラ車全体のバッテリー劣化率が、年を追うごとに改善されていることの現れなのではないかと考えていて、

というのもそもそも論として、現在テスラが発売している車種というのは、何もモデルSとモデルXだけではなく、

その大半がモデル3、そしてモデルYというより大衆車セグメント向けの車種であり、

そして、このモデル3とYのバッテリーセル、およびバッテリーパックというのは、

2010年ごろに設計されたモデルSとXのバッテリーセルとバッテリーパックのデザインとは、質的にかなり異なっていて、

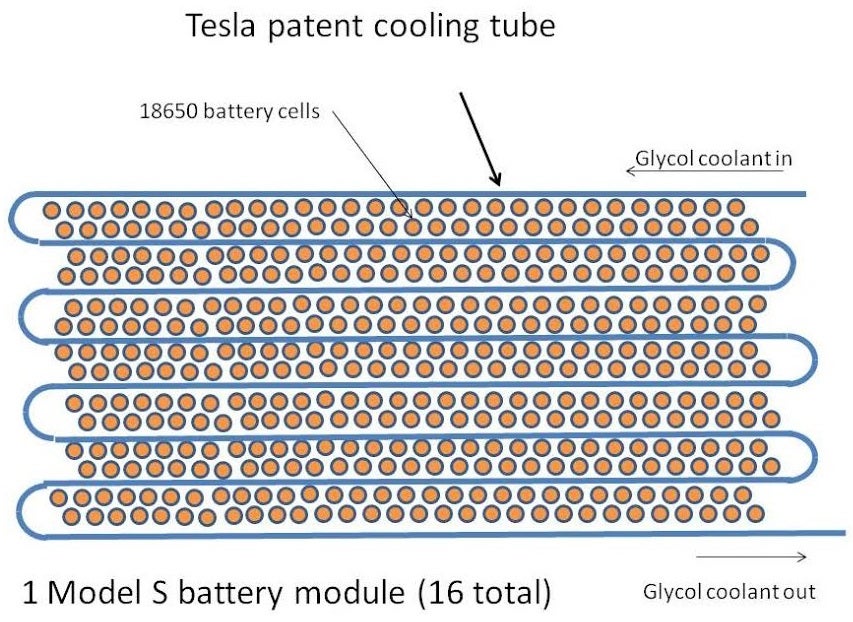

まずはそのセルの種類が、18650セルから2170セルとより最新のバッテリーセルの種類を採用し、

さらにそのバッテリーパック自体のデザインも大幅に改良してきたことによって、特にその冷却性能が格段に向上し、

よって、電気自動車に搭載されているリチウムイオンバッテリーの弱点でもある、熱による劣化を最小限に抑制することを期待できるのです。

よって、今回テスラ側が説明している、32万2000km走行した後でも、テスラ車全体で90%弱のバッテリー容量の維持率を達成しているという文言というのは、

概ね85%以上を達成しているモデルSとXを除いた、より最新のバッテリーを採用しているモデル3とモデルYのみでは、さらにその劣化率は低く抑えられているのではないか、

つまりモデル3とモデルYであれば、そのバッテリー維持率は90%以上、

要するに、32万2000km走行したとしても、そのバッテリー劣化率を10%弱程度にまで抑制できていると推測できる、ということなのです。

強制水冷機構とバッテリー保証でより安心を

ちなみにですが、ここまでの説明で想定される反証に関してですが、

まず、こちらはただ単に平均値を取っているだけで、急速充電を多用した場合は、そのバッテリー劣化率はこんなものでは済まされないだろー、という類の主張については、

まず大前提として、テスラ車については強制水冷機構という、バッテリーパック内を液冷式で温度管理することができる機構を搭載しているため、

たとえ急速充電をしたとしても、そのバッテリー温度をコントロールすることができ、

もちろん急速充電を全く使用しない場合と比較してしまえば、その劣化率は平均を下回ることも推測することは可能ですが、

もちろんこの平均値を示したグラフというのは、そのような急速充電を多用しているオーナーも含めたグラフでありますので、

その劣化率がこの平均を大きく下回るという可能性は低いのではないでしょうか?

さらに、一部のバッテリーパックについては不良品などが確認されているため、

そのような不良品のバッテリーパックが搭載されてしまっていたら、この平均値通りにはいかないだろー、という類の主張については、

今回のテスラに限らず、世界で発売されているほぼ全ての電気自動車にはバッテリー保証が付帯されているため、

万が一不良品のバッテリーパックが搭載されてしまったとしても、無償で交換対応を行ってくれ、

たとえば今回のテスラ車においては、

モデル3とモデルYであれば、8年または19万2000kmのいずれか先に達するまで、バッテリー容量の70%を保証していたり、

モデルSとXについてであれば、8年または24万kmのいずれか先に達するまで、バッテリー容量の70%を保証していたりします。

驚異のバッテリー耐久性を達成している”現行型”日産リーフ

ちなみに、先ほど説明した強制水冷機構に関してですが、

こちらは2021年現在で発売されている最新の電気自動車であれば、その大半で採用されていますので、

今回のテスラ車のように、そのバッテリー劣化率を大きく抑制できることを期待することができる一方で、

たとえば我らが日本市場で現在最も人気のある電気自動車である日産リーフに関しては、確かに強制水冷機構が搭載されておらず、

したがって、特に初期型のリーフに関しては、そのバッテリー劣化率の高さによってリセールバリューが低いというような結果となってしまっていたのですが、

実はいまだに強制水冷機構が搭載されていない、私自身も所有している現行型のリーフについては、その劣化率が大幅に改善されているのです。

実際問題として、すでに17万7000km以上走行している現行型のリーフについては、今だにセグ欠けを起こしていない、

つまり、バッテリー容量の85%以上を維持することができているということと同義となり、

さらにこちらの現行型のリーフについても、走行距離が18万kmに達しているのにも関わらず、

今だにフルセグ、つまりバッテリー劣化率は15%未満ということを示し、

たとえば先ほど紹介した、強制水冷機構を搭載したモデルSとXの、18万km走行した時点でも劣化率が、概ね92%程度であることが示されていますので、

何れにしても、確かに強制水冷機構を搭載していないテスラ車よりかはバッテリー劣化率が幾分進んでいるものの、

実用使いにおいては、もはや特段心配する必要のないレベルにまで、そのバッテリー劣化率の抑制に成功していることが見て取れるのではないでしょうか?

ミリオンマイルバッテリーで劣化問題完全解消へ

また、テスラのインパクトレポート曰く、

その走行距離の長い北米市場において、新車から完全に廃車されるまでの走行距離の平均が20万マイル、

つまり今回紹介されていた32万2000kmという数値となっているそうですので、

つまり廃車の平均距離を走行し続けたとしても、そのバッテリー劣化率はテスラ車全体で10%程度とイメージしていただいても、

もはや2021年現時点におけるバッテリーの耐久性でもって、全く問題のない実用性を達成していることがお分かりいただけると思いますし、

さらにヨーロッパ市場については、その廃車までの走行距離が15万マイル、およそ24万1000km程度だそうですので、

何れにしても、平均的な廃車までの走行距離を走行し切ったとしても、そのバッテリーの劣化によって、バッテリーパックを交換しなければならないという主張は、

あまりにも古い価値観で電気自動車を語ってしまっている、ということですね。

また、さらに付け加えてしまうと、

現行の最新型バッテリーを搭載しているモデル3とモデルYを超える、さらなるバッテリー耐久性を期待することのできる新型車の発売もすでにスタートしており、

それが、最新型のモデルSとモデルXであり、こちらは今までの18650セルを採用し続けてはいるものの、そのバッテリーパックの構造を刷新し、

特にサーキット走行にも対応することができるように、その冷却機構を改善したと説明されていますので、

特にバッテリー劣化に直結するバッテリーの発熱への対応能力で、現状最も優れているであろう、最新型のモデルSとXのバッテリー劣化率に関しても、

今後そのデータが集まってくれば、よりバッテリー劣化率が抑制されていることが証明されるとは考えられます。

そして、さらに駄目押しで付け加えてしまうと、

こちらも私自身が所有している、中国上海で製造されているモデル3のスタンダードレンジ+グレードに関しては、

同じく中国のバッテリーサプライヤーであるCATLが製造している、LFPと呼ばれるバッテリーセルを採用していて、

こちらのLFPというのは、安全性やコストの安さという観点で強みを持っているのですが、

それに加えて、特にその耐久性にも強みを持っているバッテリーとして、現在世界的に注目されているバッテリーの種類であり、

すでにそのCATLの製造するLFPバッテリーに関しては、ミリオンマイルバッテリー、

つまり、160万km以上を耐用することのできるバッテリーセルと報道されているくらいであり、

したがって、廃車まで余裕でもって耐用することができている現状のバッテリーの種類とは、比べ物にならないレベルの、圧倒的な耐久性を達成することができているのです。

大規模蓄電池にも応用可能

ちなみにですが、この圧倒的な耐久性、もはや電気自動車にはオーバースペック過ぎるような耐久性を兼ね備えているLFPについては、

電気自動車用だけではなく、エナジーストレージとしての蓄電池に、今後一般的に採用されていくバッテリーの種類となるということであり、

特にその圧倒的な耐久性をはじめとして、安全性の高さ、さらにはそのコストの安さから、

電気自動車とは比較にならないほどの大容量となる蓄電池にはもってこいの特性を兼ね備えていますし、

さらに今回のCATLに関しては、以前も詳細に解説している通り、ナトリウムイオンバッテリーという、

同じく安全性を高め、しかもLFPの弱点とも言われている、特に厳寒時におけるその性能の悪化についても全く心配することがなくなり、

このナトリウムイオンバッテリーとLFPのハイブリッドバッテリーを、2023年中に実際に市場に投入するとも発表されていますので、

もはや電気自動車にはオーバースペックとも言えてしまうその性能を生かして、

今後の100%再生可能エネルギー社会において必須となる、蓄電池の普及に大きく貢献することにもなるでしょう。

EVは本当にバッテリーが劣化して使い物にならないっすか?

何れにしてもこのように、現在電気自動車に対して巻き起こる様々な懐疑論について、

特に今回はその筆頭でもある、バッテリーが劣化してしまい、その交換作業などが発生してしまえば、電気自動車は高くついてしまうので、

現状のテクノロジーでは使い物にならないという主張については、

今回のテスラの公開してきたデータによって、その廃車までの走行距離である32万2000kmを走行し切ったとしても、そのバッテリー劣化率は10%強、

現行型であるモデル3とモデルYに限って言えば、もはやその劣化率は10%未満程度にまで抑えることができそうであるということ、

しかもその上、最新型のモデルSとXについてはバッテリー冷却機構が刷新され、よりその劣化率の抑制に期待が持てるということ、

さらに今回は省略した、テスラが目下開発中である最新型のバッテリーセルである4680セルの採用による、さらなるバッテリー劣化率の抑制、

そして何よりも、現在その適用車種を拡大している、LFPを搭載した車両であれば、最大で160万kmも耐用可能なほどの、圧倒的な耐久性を達成することができてしまっているということ、

以上の点を考慮すると、すでに2021年現時点においても、

電気自動車におけるバッテリー劣化の問題は、解消を迎えていることは一見して明らかである、ということですね。

今回は時間の関係上触れることはできませんが、

こちらのテスラのインパクトレポートについては、そのほかの電気自動車懐疑論である、

例えば、バッテリー廃棄時におけるリサイクル問題はどうするんだー、であったり、

電気自動車は車両製造時にCO2を多く排出するのでエコではないだろーがー、であったりなどの、

トンチンカンな懐疑論を一蹴するデータが複数報告されていたり、

さらには、現在高額であると思われている電気自動車のトータル所有コストについても、すでに同セグメントにおいては圧倒的に低コストであるなどの、

その電気自動車ならではのメリットについても詳しく報告されていたりもしますので、

今後もテーマに分けて、徹底的に解説していきたいと思います。

From: Tesla

Author: EVネイティブ