【電費性能でトヨタを超えた!】スバルが初電気自動車《ソルテラ》を2022年中旬に発売開始

日本のスバルが初めて発売する完全な電気自動車として、Solterraのワールドプレミアが開催され、

その詳細なスペックがついに明らかとなりました。

スバルもEVシフト本格化か?

まずはじめに、今回のスバルに関してですが、

Covid-19によるパンデミックの影響を受ける前の、2019年度におけるグローバルの販売台数が、100万台という中堅の自動車メーカーであり、

それでも、自動車メーカーの販売台数ランキングでトップ20にランクインしているという、

日本を代表とする自動車メーカーであるわけなのですが、

電気自動車という観点においては、今まで1車種も電気自動車を発売せず、

さらに今後の電動化戦略に関しても、

世界の自動車メーカーが次々と長期的な電動化ビジョン、そして、そのための投資内容を発表している中において、

特に明確な内容を示すことができていなかったため、

世界の中でも電動化に対し動きの遅い日本メーカーの中でも、

特に電動化に対しては消極的な姿勢を貫くように見受けられていた、というわけなのです。

しかしながら、今年に入ってからついに公式に発表が行われたのが、

スバルの初めての完全な電気自動車である、ミッドサイズSUVのSolterraを、来年である2022年中旬に発売をスタートするということで、

ついにスバルに関しても、今回のSolterraを皮切りに、今後も電気自動車のラインナップを順次拡大していく方針が明らかとなりましたので、

まずは、今回詳細なスペックが明らかにされた、Solterraの、特に電気自動車としての質について、

詳細に解説していきたいと思います。

フォレスターより一回り大きい電動SUV

まずはじめに、そのSolterraのサイズ感に関してですが、

全長4690ミリ、全幅1860ミリ、そして全高が1650ミリという、

ミッドサイズ級のSUVセグメントということになりますが、

特に、スバルが発売している売れ筋のSUVであるフォレスターに関しては、

全長4640ミリ、全幅1815ミリ、全高が1715ミリと、

全長全幅ともに、Solterraの方が一回り大きいサイズ感となりますので、

我々日本市場においては、特に全幅が1850ミリを超えている、やや大きいサイズ感のSUVと捉えておくのがいいのかもしれません。

次に、ラインナップに関してですが、

前輪側に一つのモーターを搭載した前輪駆動方式と、

降臨側にもモーターを搭載したAWD方式の、全部で2種類をラインナップし、

電気自動車における航続距離に直結する搭載バッテリー容量については、

71.4kWhという、大容量バッテリーの1種類のみとなりますので、

この点については、世界の強豪車種と比較しても、

その航続距離のバリエーションという意味では、選択肢が少ないとも言えますが、

それでも71.4kWhという数値は、世界の強豪車種のバッテリー容量の平均値をうまくとってきてもいるため、

1種類のラインナップでも特に問題ないようには感じます。

航続距離は500kmオーバー!

そして、気になる満充電あたりの航続距離に関してですが、

日本市場で一般的に採用されている、日本WLTCモードという基準において、

FWDグレードが最長530km程度と、500kmを超える航続距離を確保できているように見えますが、

こちらの日本WLTCモードについては、実用使いにおいてはあまり参考になりませんので、

高速道路を時速100kmでクーラーをつけても達成可能であるというような、実用使いにおいて最も信用に値するEPAサイクルに変換してみると、

現在概算値とはなりますが、最長でも420km前後という航続距離に留まるものとは推測できそうです。

ちなみに、こちらの最も信用に値するEPAサイクルの数値に関しては、

来週である11月17日に開催される、ロサンゼルスオートショー内において、北米市場向けのスペックが公開される見込みですので、

果たして、本メディアが推測したEPA航続距離の数値がどこまで正確であったのかの答え合わせも含めて、

そのスバルが本気で開発した初めての電気自動車の、最も信用に値する電費性能に期待していきたいと思います。

高性能な充電出力だが、加速性能は控えめ

次に、充電性能に関してですが、

最大150kWという最大充電出力を許容することができるため、

今回発表はなかったものの、おそらく80%充電するまでに、概ね30分程度で充電を完了させることができそうですので、

こちらの充電性能は、2021年に発表される電気自動車としては、問題ないスペックを達成できていると思います。

ただし、そのパフォーマンス性能についてですが、

AWDグレードであったとしても、その最大出力が160kWと、

このあと比較していく競合と比較しても、かなりそのスペックが低く抑えられているわけであり、

そもそも論として、ここまで解説した電気自動車としての質を含めて、

一足先にワールドプレミアを行なっていた、トヨタ初となる本格電気自動車であるbZ4Xとほぼ全て同じようなスペックであり、

今回Solterraに採用されている、電気自動車専用プラットフォームのe-SUBARU Global Platformというのは、

実際は、トヨタが開発を主導している、e-TNGAプラットフォームと同じものであるため、

実際の電気自動車としての質はトヨタが中心的に開発を主導し、

逆に、特にスバルの強みを持つ、AWD技術などの走行性能についてを、スバルが中心的に開発を主導したということですので、

実質的には、bZ4XとSolterraというのは、電気自動車としての質がほぼ同じである兄弟車、ということになるのです。

Subaru Solterra

Toyota bZ4X

そこで今回は、果たしてSolterraの兄弟車であるトヨタbZ4Xと比較して、Solterraとの違いは一体どこであるのか、

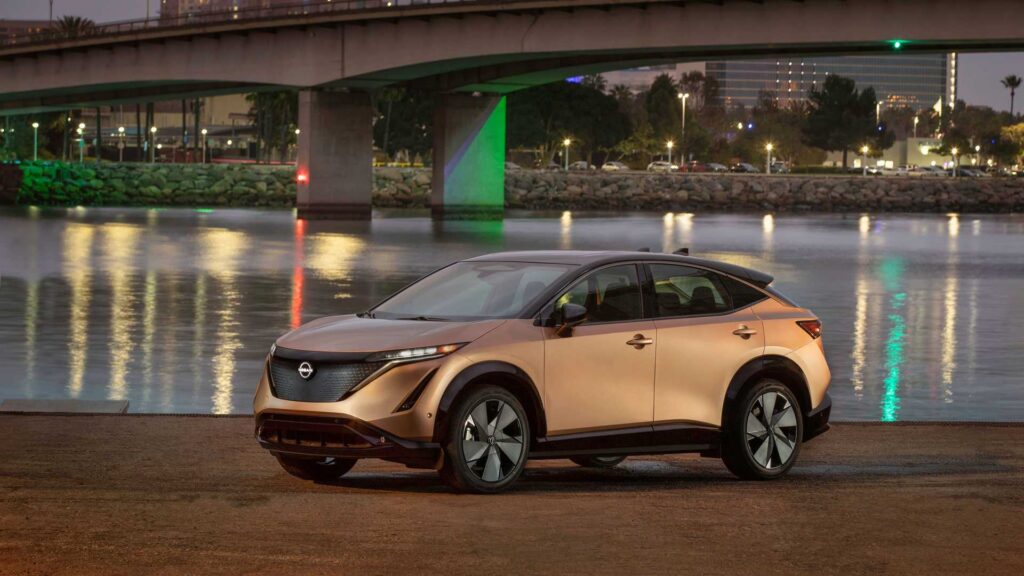

さらに、そのトヨタスバル連合のガチンコの競合となる、日産のフラグシップクロスオーバーEVであるアリアと比較して、

一体どのような差が見て取れるのか、

そして、この2022年に発売される3車種の中で、

一体どの電気自動車がオススメであるのかを、徹底的に比較していきたいと思います。

航続距離ではbZ4X越えのスペックを達成

まずはじめにbZ4Xについては、基本的にはSolterraと全く同様のラインナップであるわけですが、

アリアに関しては、2種類の駆動方式の他にも、バッテリーサイズに関しても2種類設定してきたことによって、

全部で4種類のラインナップとなります。

そして、そのバッテリー容量に依存する満充電あたりの航続距離に関してですが、

トヨタbZ4Xが、日本WLTCモードで最大500km程度、

EPAサイクルにおいては、最大で400km程度を達成する見込みであるのに対して、

兄弟車のSolterraに関しては、日本WLTCモードにおいて最大530km程度、

EPAサイクルにおいても、最大で424km程度と、Solterraの方が電費性能が高いということになります。

また、日産アリアに関しては、エントリーグレードにおいて、日本WLtCモードで450km、

EPAサイクルでも概ね348km程度、

特に、今回は記載していないものの、

91kWhという、さらに大容量バッテリーを搭載しているロングレンジグレードに関しては、

日本WLTCモードで610km、EPAサイクルにおいても483kmを確保するとアナウンスしていますので、

特に満充電あたりの航続距離にフォーカスしているという方でしたら、

アリアのロングレンジグレードを選択するのが無難であるとは考えられます。

充電性能は3車種とも世界基準を達成

また、搭載バッテリー容量と航続距離との関係性を示す電費性能を比較してみると、

3車種とも、特段気になるような差とまでは言えず、

先ほども説明している通り、

特にbZ4XとSolterraについては、EPAサイクルにおける正式な数値が何も明らかとはなっていませんので、

間も無く公開される数値がわかり次第、

改めて日本勢の電費性能を、正確に比較していきたいとは思います。

そして、今回最も注目していきたい点というのが、その充電性能となっていて、

まずは、SolterraとbZ4Xについては、最大150kWという充電出力を許容することが可能であり、

80%充電するまでに、おおよそ30分程度で充電を完了させることができるとしていますが、

まずは、この80%までという文言が、

一体充電残量何%から充電を行った数値なのかが明記されていないという点が挙げられるわけですので、

すでにアリアで示されている、エントリーグレードについては、充電残量10%から80%までの充電で30分ジャストという数値とは、

一概に比較することはできないのかもしれません。

その上で、トヨタスバル連合が、充電残量10%からの充電時間を示していた場合、

30分で充電できる電力量をEPA航続距離に変換すると、

やはりこの充電時間あたりに回復することのできる航続距離という観点で言えば、

こちらも3車種ともに、特段大きな差が見受けられない、

3車種とも、世界の強豪EVと比較しても、全く遜色のない充電性能を達成していると思います。

Solterraの充電性能は「絵に描いた餅」?

しかしながら、電気自動車における充電性能という観点で、充電許容出力とともに重要な指標というのが、

その質の高い充電性能を生かすことができる、充電インフラが整備されているのかという点であり、

今回のスバルに関しては、初めての電気自動車ということもあり、

本メディアが確認した中では、スバルのディーラー、および独自に急速充電器を設置したことはない、

つまり、仮に現時点において日本でSolterraを購入したとしても、

そのSolterraの充電性能を生かすことができる充電器が、全国に一台も存在していない、ということなのです。

特に、本メディアにおいては度々解説している通り、

日本全国に存在する公共の急速充電器については、現状最大90kWという充電出力が最大であり、

さらに、その高速道路城を中心とする公共の急速充電器を今後設置していく充電サービスプロバイダーであるe-Mobility Powerに関しては、

最大90kW級、しかもその90kWという出力を15分しか発揮することのできない急速充電器を、

今後8-10年間先を見据えた先行投資的に設置を進めていくと発表済みであるわけですので、

裏を返せば、スバル側が独自に、自社のディーラーであったり、それ以外の充電ステーション、

特に最大150kW級の急速充電ステーションの設置を進めていかなければ、

まさに今回の150kW級、30分で80%の充電というのは、

絵に描いた餅、

ということになってしまうのです。

そして、こちらについては、トヨタ、そして日産も全く同様であるわけで、

しかしながら、日産に関しては、すでに全国津々浦々の日産ディーラーには、50kW級の急速充電器の設置が完了済みでありながら、

さらに、順次90kW級という、より高性能な急速充電器にリプレイスが進められているわけですので、

この充電インフラという観点で見ると、

日本メーカーは全て、その充電性能を最大限発揮することのできる充電器を設置することができていないながら、

日産については、少なくとも充電切れの心配をすることなく全国を走破することが可能であり、

やはり、この充電インフラという点に関しては、

現状においては、日産に大きなアドバンテージがあるものと考えられます。

強敵トヨタスバル連合に日産アリアが対抗する唯一の方法とは

ただし、この充電インフラについても、日産の急速充電器は他社にも解放、

もちろん今回のSolterraやbZ4Xも使用することができるため、

実は、Solterraを購入したとしても、日産の急速充電器をたどっていけば、全国津々浦々を走破することができてしまうわけでもありますので、

もし仮に、日産が本気でアリアの販売台数を追求するのであれば、

アリアを購入したユーザー限定の、より割安な充電プランを用意し、

すでにホンダなどが採用しているように、

ホンダディーラーの充電器を使用する際は、独自の充電料金体系を適用できなくさせる、

つまり、日産ディーラーの充電器を使用する際は、

今後仮に、スバルやトヨタが割安な充電料金プランを提供したとしても、日産の充電器においては適用することができない、

などという、充電料金体系における差別化は絶対にマストであり、

むしろこの区別を導入することによって、現状充電インフラを全く設置していないばかりか、

今回のワールドプレミアにおいても一切触れることのなかった、急速充電インフラの普及を、

スバルやトヨタに急かすことができ、

結果として、日本の急速充電ネットワークに対する負担を、公平に求めることができる、ということなのです。

何れにしても、今回のスバル、そしてトヨタについては、現状充電インフラ、

特に、SolterraとbZ4Xの充電性能を発揮できる150kW級の急速充電インフラの設置計画には、全く触れてくることがありませんでしたので、

そのコストパフォーマンスが高かったとしても、

現状では、どちらがお勧めであるのかという断言を行うことは不可能である、ということですね。

値段設定は、ズバリ500万円を切るかどうか

ちなみに、その車両サイズについてですが、SolterraとbZ4Xは全く同じサイズ感でありながら、

アリアと比較すると、ややSolterraの方が大きいサイズ感となり、

また、その取り回しの良さに直結する最小回転半径についても、アリアの方が小さく抑えることができていますので、

取り回しの良さを気にしている方については、このサイズ感の違いも参考にすることをお勧めします。

そして、最も気になる、その値段設定に関してですが、

今回のSolterra、およびトヨタbZ4Xとともに、全く明らかとはなってきませんでしたので、

すでにエントリーグレードで、おおよそ540万円台からというアナウンスを行なっているアリアと比較して、

どの程度の値段設定を実現してくるのか、

やはり同じような540万円程度、

それとも、もう少し下げて500万円ジャスト程度からのスタートとしてくるのか、

今回のSolterraの成功を握る、大きな分かれ目となることでしょう。

ちなみに、今回のSolterraに関して、追加で説明したいポイントというのが、

bZ4Xと全く同様に、オプションとして、太陽光パネルをルーフ部分に搭載することが可能であり、

仮にbZ4Xと全く同じ太陽光パネルであれば、年間にして、1800km分もの電力を発電することができるわけですので、

果たしてオプション設定の値段を勘案して、費用対効果がどれほどであるのかは、

今後の値段設定とともに注目すべき点であると思います。

スバルX-Mode vs 日産e-4ORCE

また、スバルということもあり、やはり売りは上級グレードのAWDグレードであり、

定番のX-Modeも採用されるとのことで、

特に、電気自動車のデュアルモーター仕様ならではの、前後の駆動輪を独立して制御することができることによって、

今までの内燃機関車よりも圧倒的に緻密な制御を行うことができますので、

果たして、そのAWDの制御技術がどれほどを達成することができているのか、

特に、トヨタbZ4Xと比較して、どのような味付けの違いとなっているのか、

さらには、日産アリアの強みでもある、4輪電子制御技術であるe-4ORCEと比較して、その違いはいかほどであるのかなども、

来年実際に試乗・購入して、徹底的に比較していきたいとは思います。

Subaru X-MODE

Nissan e-4ORCE

いずれにしても、いよいよ日本メーカーから本格的な電気自動車が一気に登場してきたわけであり、

特にトヨタスバル連合というビッグネームが揃って参戦することによって、

日本の電気自動車市場も大きく盛り上がること間違いなしなわけで、

実際にその電気自動車専用のプラットフォームを採用してきたことによって、

非常に魅力的な電気自動車としてのスペックを達成してきていますので、この点は非常に賞賛に値する一方で、

繰り返しになりますが、

電気自動車購入において、充電インフラはセットで考えなければ、絶対に購入後後悔する、

というのが電気自動車に7年以上乗りつづけている1ユーザーの結論であり、

今回の発表においては、その充電インフラに関して全く触れることがありませんでしたので、

この充電インフラ整備の計画をしっかりと聞いた上で、やはり今回のSolterraの購入については検討を進めていくべきであり、

是非ともスバル、およびタッグを組んでいるトヨタに対しては、

SolterraとbZ4Xを期待して購入したオーナーに不便を強いることによって、最終的な日本の電気自動車普及を停滞させないように、

充電インフラ整備に関する、より詳細な計画の発表が待望されている、ということですね。

From: Subaru

Author: EVネイティブ