【日本発売へ虎視眈眈】中国EVメーカーが「高品質・低価格」な黒船EVの海外展開を加速

中国製の電気自動車たちが直近で、満を持して中国国外への進出を加速中であり、

電気自動車革命が、既存自動車メーカーのビジネスモデルを壊滅させる可能性についてを、その中国製電気自動車の驚くべき性能とともに解説します。

中国製EVが世界侵略を本格化

まず、今回の中国市場における電気自動車の波に関しては、

すでに本メディアにおいては毎月、その最新の電動化動向、および中国国内で人気の電気自動車という、

最新トレンドをレポートしているわけですが、

特に直近の9月度の電気自動車の販売シェア率である電動化率というのは、ついに歴史上最高の20%の大台を達成、

つまり、新車販売全体の5台に1台が、すでに電気自動車にリプレイスされてしまっているわけであり、

しかもこの電動化の伸び率というのは、さらに加速度をつけているわけです。

例えば中国が掲げている中期電動化目標の数値である、

14年後である2035年までに、電気自動車に加えて水素燃料電池車も含めた、新車販売全体に占める新エネルギー車の販売割合の5割達成、

さらに、つい直近において追加された目標値として、9年後である2030年までに新エネルギー車の販売割合40%の達成、

そして、4年後である2025年という短期的な目標として、新エネルギー車の販売割合25%の達成という、

そのどの目標を取ってみても、明らかに目標値を上回るペースで電動化が進んでいることは明白なわけであり、

したがって、2035年までの目標である、新エネルギー車50%、それ以外の半数は省エネルギー車、

つまりハイブリッド車を売り続けることができるという制度なので、2035年以降もハイブリッド車は十分に需要があると考えるのは、

データの分析としていかがのものなのか、ということなのです。

そして、そのような中国の電動化に関して、今回判明した新たな動きというのが、

その中国国内の電動化を牽引している、主に中国現地の自動車メーカーが、

ここにきて、中国国内を飛び出し、一気に海外市場へ電気自動車戦争を仕掛けてきているということで、

それでは、いったい今現在、どのような中国製電気自動車が世界に輸出されているのか、

強豪ひしめく世界のマーケットにおいて、中国製の電気自動車が本当に対抗することなど可能なのかという、

日本人の知らない最新動向についてを、一挙に紹介していきたいと思います。

Xpeng G3

まずはじめに、中国の電気自動車スタートアップであるXpengがすでに輸出をスタートさせているのが、

G3というクロスオーバーセグメントの電気自動車となっていて、

こちらは2020年末には、すでに海外輸出をスタートさせていたわけですが、

その輸出先というのが、北欧のノルウェー市場であり、

こちらのノルウェー市場についても、本メディアにおいては毎月のように、最新の電動化動向をアップデートしている通り、

現在世界で最も電気自動車の普及が進んでいるマーケット、言うなれば、電気自動車最先進国家なわけであり、

今回のXpengに関しては、本国である中国市場と同様に、電気自動車の普及が進んでいるヨーロッパの中でも、

特にノルウェー市場から、その海外展開をスタートさせているということになります。

そして、そのG3に関しては、

66.7kWhというバッテリー容量を搭載しながら、

満充電あたりの航続距離が、中国で一般的に採用されているNEDCサイクルにおいて520km、

そして今回ヨーロッパ市場に出荷するにあたって、ヨーロッパ市場で一般的に採用されている、

より厳しい基準である欧州WLTCモードにおいて、451kmを達成していますが、

こちらを高速道路を時速100kmでクーラーをつけても達成可能であるというような、実用使いにおいて最も信用に値するEPAサイクルに変換すると、

おおよそ401km程度となりますので、

そのようにイメージしていただければ、すでに中国の電気自動車が一定の質を担保してきているのです。

また、そのノルウェー市場における値段設定に関しては、

日本円に換算して、およそ487万円からという値段設定となりますが、

例えばそれこそ同セグメントの競合車種であり、

すでにノルウェー市場における値段設定が公開されている、日産のフラグシップクロスオーバーEVであるアリアに関しては、

日本円にして、およそ558万円からのスタートと、

クロスオーバーの電気自動車を購入したいという場合においては、悪くない値段設定を達成しているものの、

特に中国国内の値段設定である、284万円という値段設定と比較してしまうと、

その中国国内で生産された車両を輸送するための諸経費によって、ジャスト200万円ほど高額な値段設定となってしまっているという点は、

特に今後Xpengを始め、中国の自動車メーカー勢にとっては、悩みの種となるのかもしれません。

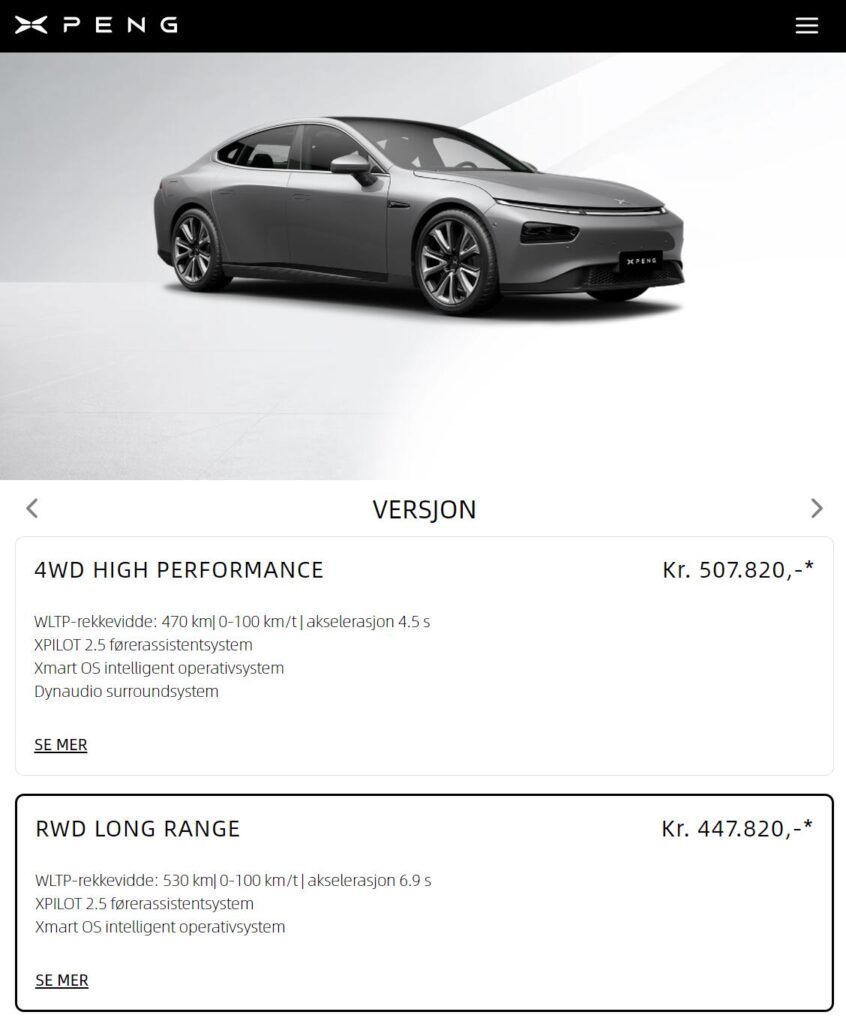

Xpeng P7

次に、そのXpengがちょうど直近において値段設定やスペックを正式公開してきた、スポーツセダンのP7となっていて、

こちらに関しては、すでに中国国内では、月間7000台以上も売れているという、

中国の電気自動車の人気車種ランキングでトップ10付近に食い込んでくるほどの人気を博しているわけですが、

今回のノルウェー市場においては、全部で3種類のグレードをラインナップし、

特に最も航続距離の長い後輪駆動のロングレンジグレードは、80.9kWhという大容量のバッテリーを搭載しながら、

NEDCサイクルにおいて未だ数車種しか達成することのできていない、航続距離700kmオーバーである706kmを達成しているわけですが、

今回のヨーロッパ市場向けの欧州WLTCモードについては530kmと、その航続距離が著しく悪化しているように見受けられます。

しかしながら、本メディアにおいては過去に、P7を使って航続距離テストという実証実験を行ったユーザーの検証結果から、

この欧州WLTCモードの数値というのは、極めて下に見積もられている可能性が濃厚であり、

おそらく、最も信用に値するEPA航続距離というのは、概ね587km程度にも達する公算でありますので、

何れにしても、その電気自動車としての質は極めて高いと考えられます。

そして、ノルウェー市場における値段設定に関しては、44万8720ノルウェークローネ、

日本円に換算して610万円からと、

やはり同様に、中国国内の値段設定と比較してもかなり高額となってしまうわけですが、

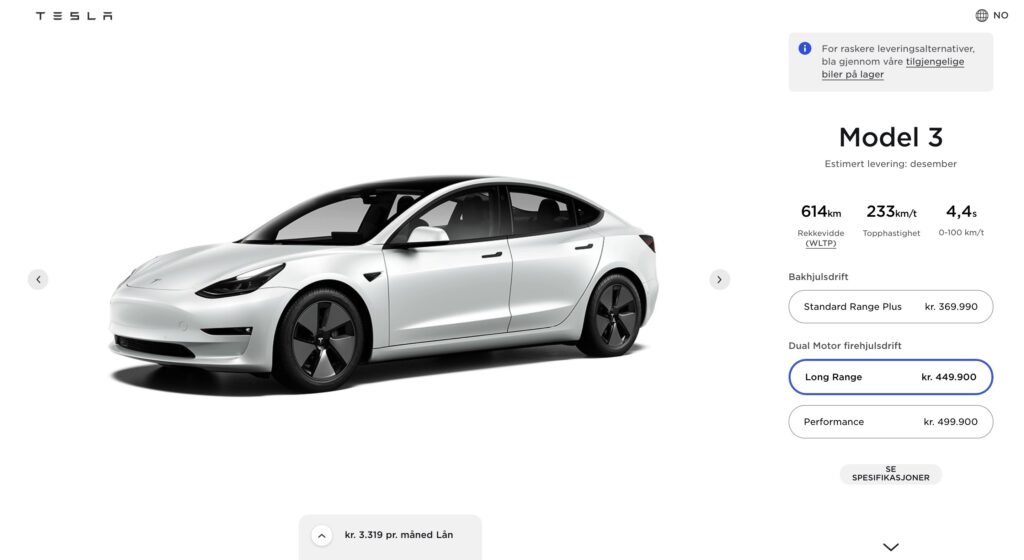

それこそ中国国内でも熾烈な競争が行われ、間違いなくノルウェー市場でもライバル関係となるはずの、

テスラのミッドサイズセダンであるモデル3、特に最も航続距離が接近しているロングレンジに関しては、

45万ノルウェークローネ弱と、P7の方が安いような値段設定であり、

上級グレードのAWDグレードだとしても、そこまで大差のない値段設定を実現することができていますので、

モデル3が大量に走行し、新しいものが好きな目の肥えたノルウェーオーナーからしてみれば、

極めて競争力のある値段設定を、実現することができていると思います。

そして、このP7に関しては、最上級グレードとしてP7 Wing Editionという、

フロント側のドアが、いわゆるガルウィングになっている限定グレードを、限られた台数ラインナップしてもきたということで、

こちらはすでに中国本国において、非常に人気の高い、まさに目立ちたがり屋のための限定グレードであるわけですが、

このガルウィングドアに関しては、

テスラが現在発売している、フラグシップSUVのモデルXに採用されているファルコンウィングドアと全く同様に、

そのドアにはセンサーが複数搭載されていることによって障害物を検知し、

ドアの開閉時に周りの障害物にぶつからないような機能を有してもいますので、

何れにしても、この限定グレードについても、ノルウェー市場においてすぐに売り切れとなることは、まず間違いないでしょう。

NIO ES8

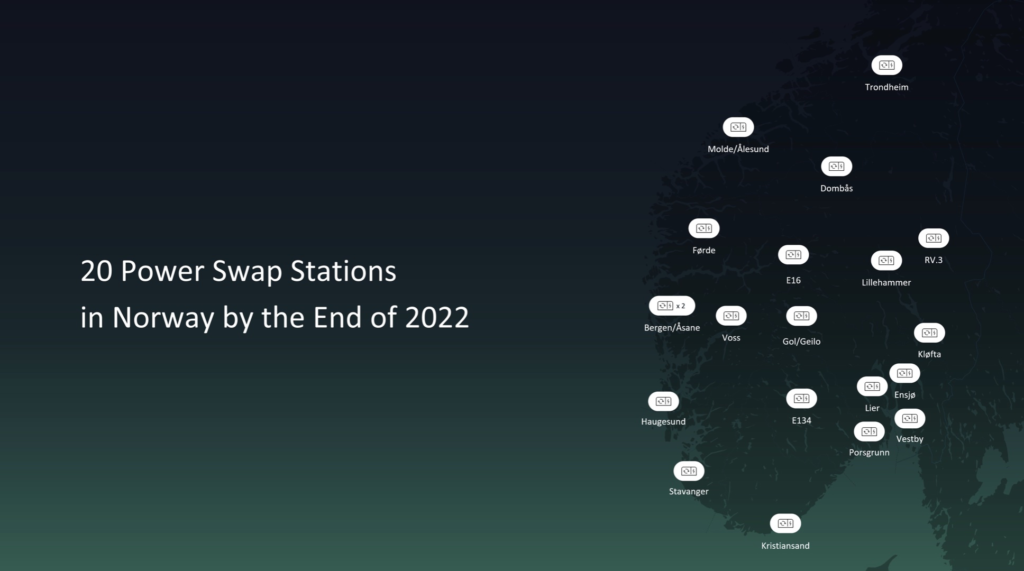

次に、そのノルウェー市場において、ちょうど直近の9月から納車がスタートしている、

NIOのフラグシップSUVであるES8に関してですが、

こちらは最大100kWhという大容量バッテリーを搭載しながら、

欧州WLTCモードにおける航続距離で、最大500kmという航続距離を達成してはいますが、

最も信用に値するEPAサイクルに変換すると、およそ446km程度と、

100kWhバッテリーを搭載しながら、やや電費性能が悪い結果に終わってしまっています。

しかしながら、このNIOの最大の強みというのが、

バッテリー交換ステーションにおいて、電欠直前まで使用したバッテリーを、あらかじめ満タンにまで充電されていたバッテリーと交換して、

また走行をリスタートすることができるという、非常に先進的な取り組みであり、

実際に、すでに中国本土においては、10月下旬時点で550箇所以上ものバッテリー交換ステーションが稼働しているわけですので、

電気自動車における懸念点でもあった、充電に対する様々な不安を一挙に解消することができるのです。

そして、このバッテリー交換ステーションを、今回のノルウェー市場においても設置を進めることをアナウンスし、

今年である2021年中に、ノルウェーの主要都市4箇所に、

バッテリー交換ステーションを設置し、

来年である2022年末までには、その設置数を20箇所にまで大幅増設し、

ノルウェー国内を、バッテリー交換ステーションのみで移動することができてしまうほどの普及を目指すわけで、

ちなみに中国国内と同様に、このバッテリー交換ステーションとともに、NIO専用の急速充電器も併設されますので、

果たして電気自動車の目が肥えているノルウェー市場において、

一体バッテリー交換ステーションと急速充電器の利用頻度の差はどれほどとなるのか、

バッテリー交換ステーションという新たな形のインフラの存在が、ノルウェー市場の電動化をさらに押し上げることにつながるのか、

個人的には非常に注目している点となっています。

さらに、このNIOについては、車両本体とバッテリーパックを切り分けて購入することができ、

バッテリーパックは毎月のサブスクリプション制で購入することができますので、

それこそ、電気自動車におけるさらなる懸念点として、よく取り上げられる、

バッテリー劣化によるリセールバリューの落ち込みなんかについても、

今回のES8に関しては、特段気にする必要がなくなりますので、

こちらも全く同様に、すでにバッテリー劣化によるリセールバリューなどの知識に長けているノルウェー市場のEVユーザーが、

このバッテリーパックのサブスクプランをどれほど利用するのかなども、わかり次第情報をアップデートしたいとは思います。

また、NIOについては、2022年末までには、

フラグシップセダンであるET7の、ノルウェー市場、

および高級セダンへの需要が高いドイツ市場への展開も予定していますので、

果たして中国製の高級セダンが、ドイツ御三家が集結する本場のドイツなどで、

どれほど受け入れられるのかにも、注目していきたいとは感じます。

BYD Han

次に取り上げたい中国製EVというのが、BYDのフラグシップセダンであるHanとなっていて、

こちらもすでに1年以上前から中国国内で発売がスタートし、

特に先ほど取り上げたXpengのP7と同じく、月間7000台以上という販売台数を誇り、

熾烈な販売争いが巻き起こっているわけですが、

いよいよこのHanに関しても、中国国内を飛び出して、世界進出を果たすわけですが、

そのマーケットというのが、なんと、アメリカのフロリダからほど近い、西インド諸島に浮かぶ島国であるバハマとなっていて、

すでに在庫を保有していながら、実際に試乗することも可能ということですので、

おそらくその実際の納車に関しても、2021年末にも第一弾が納車されることでしょう。

こちらのバハマに関しては、すでにBYDが進出しているマーケットでありながら、

ガソリン車だけでなく、電気自動車もライナップ済みであったということもあり、

フラグシップセダンのHanを、海外マーケットに展開することが容易だったのではないか、と推測することができそうです。

そして、このHanに関しては、76.9kWhというバッテリー容量を搭載し、

その満充電あたりの航続距離に関しても、NEDCサイクルにおいて最大605km、

最も信用に値するEPAサイクルにおいても、概ね500km程度を達成する見込みでもありますので、

特に小さな島国として、そこまで長距離を走行する必要のないバハマにおいても、

必要にして十分な航続距離を確保することができていると思います。

また、このBYDに関しては、LFPという種類のバッテリーを搭載していることによって、

バッテリーの劣化をほぼ心配する必要がなかったり、バッテリーからの発火の心配も極めて低いという、

安全性や耐久性に非常に強みを持っているわけですので、

この点も、電気自動車があまり普及していないバハマのユーザーを引きつけるには、もってこいのアピールポイントであると思います。

また、このバハマ市場における値段設定についてはいまだに公表されてはいないものの、

そもそもこのバハマに関しては、同じような人口を有する途上国よりもずっと平均所得が高かったり、

確かに電気自動車が売れているアイスランドなどと比較すると、半分程度の所得水準ではありますが、

ある程度高額な車両も売れるのかもしれませんので、

一体このような、電気自動車とは無関係だと思われていたマーケットにおいて、

このフラグシップセダンがどこまで通用するのか非常に気になりますし、

それ以上に、そもそも論として、すでに複数車種の電気自動車をラインナップして、販売体制を確立してしまっていた、

この中国BYDの、極めて不気味な動きを恐怖に感じたのは私だけでしょうか?

Great Wall Good Cat

さらに、こちらは以前も解説している通り、

中国のGreat Wall Motorに関しても、新興国であるタイに車両生産工場を建設し、

その工場で生産された電気自動車であるORA Good Catを、すでに発売をスタートし、

先行予約開始たったの48時間で、6000台以上もの予約注文を獲得してもいるくらいですので、

特に今まで解説してきた、中国国内の工場で生産するのではなく、

新興国の将来性を長期的な視野で捉えて、工場まで建設してしまうという相当挑戦的な投資を行うことで、

今まで電気自動車が普及するのはかなり先であろうと思われていた新興国に対しても、

電気自動車で一気に攻め込み始めている、ということなのです。

Hong Guang Mini EV

そして最後に、中国国内で最も売れている電気自動車である、超格安小型電気自動車のHong Guang Mini EVについては、

アフリカのガーナで開催された、次世代環境車に関するフォーラムに試乗車として複数台が提供されていて、

ガーナ政府の要人も実際に試乗を行なっていましたが、

特にガーナに関しては、その所得の低さも相まって、もはやガソリン車を購入するよりも、

このような短距離用の格安電気自動車を導入してしまった方が、安く上がってしまったりするわけで、

しかも車を使ってそこまで長距離の乗り回すという運用方法だけでなく、デイリーコミューターとしての使用用途であれば、

まさにこのHong Guang Mini EVはベストマッチするわけです。

さらに、そのような方については、自宅に充電器を取り付けてしまえば、毎日満タンで運用することもできてしまうため、

とくにガソリンという燃料代や、ガソリン車ゆえのメンテナンスコストといった維持費の高さから解放されるメリットすら存在しますので、

果たしてこのフォーラムを経て、ガーナを筆頭にそのほかのアフリカ諸国も、電気自動車の導入を積極的に展開してくるのか、

こちらの発展途上であり、特にしがらみのないアフリカの電動化がどのように進んでいくのかにも、世界が注目していることでしょう。

新興国のEV化も爆速で進行中

何れにしても、現在電動化が加速している中国市場については、現地の中国メーカーの電気自動車の競争力が極めて高く、

したがって、中国国内を飛び出して、一気に海外市場へ雪崩のように攻め込み始めているわけであり、

現在は日本のメディアなどはほとんど触れることはないものの、

おそらく程なくして、中国製電気自動車が先進諸国であるヨーロッパやアメリカに進出していた、というだけではなく、

電気自動車がまだまだ普及するはずがないと考えられていた、東南アジアであったり、ラテンアメリカ、

そして、自動車産業に関わるほぼ全ての勝ち抜けおじさんが、その電気自動車の普及は自分たちがのさばっている世代ではあり得ないと考えられてきた、

アフリカ市場においても、その兆候が見られ始めているということでもありますので、

今までの価値観である、電気自動車なんて金持ちのおもちゃに過ぎないのだーという偏見を捨てて、

なぜ現在世界で次々と中国製の電気自動車がシェアを拡大しているのか、

臭いものに蓋をして、気づいたら新興国にも、日本製電気自動車の入り込む余地がなくなっていた、

なんて茹でガエルにならないように、

そろそろ世界の電気自動車戦争に目を向け始めるべきなのではないでしょうか?

From: CNEV POST

Author: EVネイティブ