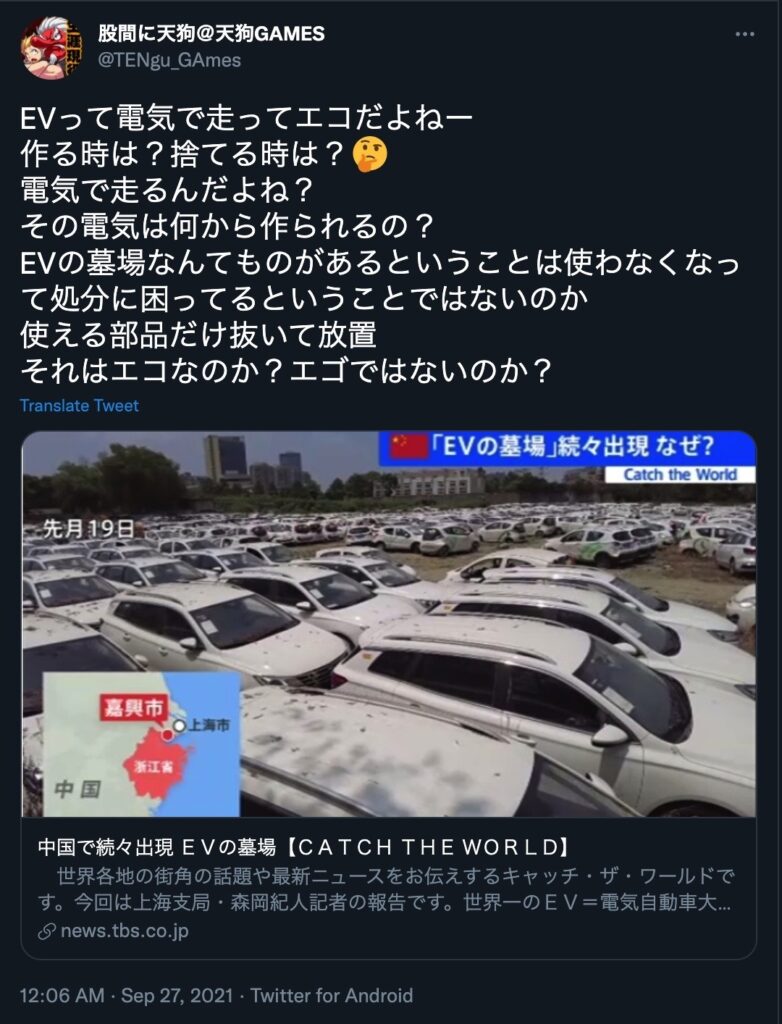

【中国”EVの墓”の知られざる真実】EVバッテリーはリサイクルできないからエコじゃない?

中国市場において、EVの墓場と言われている電気自動車の放置問題、

そして、その電気自動車におけるリサイクルの問題を取り上げ、ネット上で電気自動車批判が相次いでいますが、

世界ではバッテリーリサイクルの課題解決に向けて、爆速で技術開発が進行中であるという事実について、

世界の使用済みバッテリーの廃棄問題に対する最新動向についてを徹底的に解説します。

EVはエコではなく「エゴ」?

まず、今回問題となっているのが、中国上海から車で2時間ほど離れたZhejiangにおいて、

およそ1000台にも上る電気自動車が放置されてしまっているという状況となっていて、

報道ベースによれば、数ヶ月前にこの地に運ばれてきたということで、

何れにしても、中国で電気自動車が1000台も捨てられてしまっている、

電気自動車の墓場であるという、かなりセンセーショナルな見出しによって、

中国国内の問題であるのにも関わらず、日本のネット上でもかなりの注目を集めているのです。

そして、そのネット上におけるコメントとして、

やはり電気自動車の普及が叫ばれている世界の潮流において、結局電気自動車のリサイクル問題、

特に、その電気自動車に搭載される大容量のリチウムイオンバッテリーをリサイクルすることができないから、

これほどの大量放置へとつながってしまっている、

だからこそ電気自動車はエコではなく、エゴであるのだー、という意見が散見され、

特に電気自動車懐疑論者だけでなく、多くのネットユーザーが、

その電気自動車の普及に対する長期的な問題を懸念している状況、となっているのです。

そこで今回は、世間が誤解してしまっている、その社会問題の本質、

および、それと切り離して重要である、特に電気自動車のリサイクルにおいて最重要なバッテリーのリサイクル問題について、

2021年現時点における最新動向、

そして、今後のバッテリーリユースやバッテリーリサイクルに関する展望についてを、一挙にまとめていきたいと思います。

EVの墓場ではなく、カーシェア車両の墓?

まず、今回TBSが取り上げてきたニュースに関してですが、

確かにそのタイトルというのは、EVの墓場というタイトル、

つまり、行き場を失った電気自動車が、上海郊外の空き地に放置されてしまっている、というようなイメージとなり、

確かに記事内容と異なるタイトルではないものの、その記事内容を具体的に読み進めていくと、

問題として指摘されているのは、電気自動車というよりかは、

カーシェア事業を運営していた会社が倒産し、その車両が行き場を失い、空き地に放置されていた、

そして、その車両が電気自動車であった、ということなのです。

というのも数年前というのは、中国国内においてシェアリングサービスが人気を博し、

したがって、そのビジネスチャンスを見込んでカーシェア会社が乱立していたという背景があり、

しかしながらそれと同時に、中国国内においては、

そもそもタクシーを簡単に呼び出すことができながら、さらに安価に利用することができ、

したがって、わざわざカーシェアサービスを利用して、自分で運転するという需要が大きくならず、

よって、多くのカーシェアサービス会社が事業撤退に追い込まれ、

それゆえに、行き場を失ったカーシェア用の車両が大量に放置されてしまっているのです。

また、現状作業員が、その車両を少しづつ解体作業を行なっているわけで、

おそらく、少しでもお金になるパーツを回収しようとしている状況であり、

何れにしても、タイトル通りの、電気自動車が放置されてしまっている墓場というよりかは、

カーシェアリング事業の失敗によって無駄となってしまった、カーシェアリング用の電気自動車が放置された墓場である、

という言い方が、最も適当でありますので、

まずこの記事内容をしっかりと読まずに、タイトルだけで内容を判断してしまっている、ということなのです。

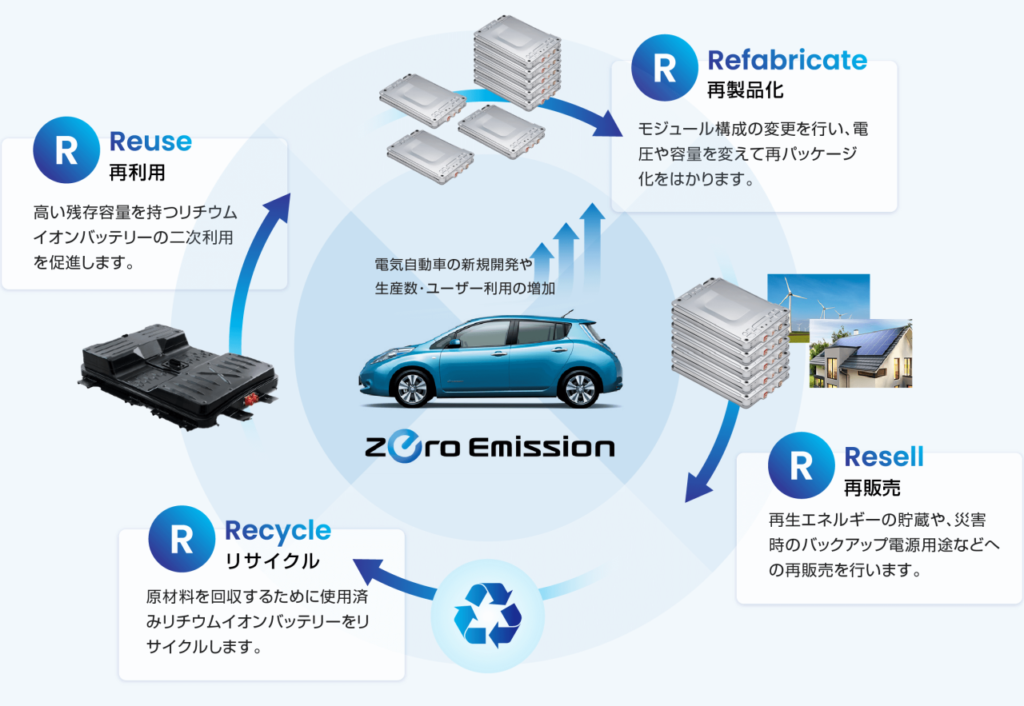

日産リーフの電池が踏切用のバッテリーに?

しかしながら、今回の記事とは切り離して、

それでも、電気自動車に搭載される大容量のリチウムイオンバッテリーで懸念されている、

特にリサイクル問題はどうするのかという根本問題は、何も解決されていないように見えますが、

実は現在の電気自動車の販売台数の急増とともに、

その電気自動車を発売している自動車メーカーは、そのバッテリーのリユース、およびリサイクル問題にもコミットしているわけで、

まずはじめに、世界初の本格量産電気自動車であるリーフを発売した日産については、

特にバッテリーの二次利用、リユース事業に強くコミットしている最中となっています。

実際に、すでにリーフの発売をスタートしてから10年以上も経過していることによって、

特に初期型のリーフに搭載されていたバッテリーが寿命を迎えはじめ、

したがって、そのバッテリーのリユース事業を展開しているわけですが、

そもそも日産に関しては、初代日産リーフを発売する前から、フォーアールエナジーと名付けられた、

バッテリーのリユース、リサイクル事業にフォーカスした会社を立ち上げていて、

例えば、JR水戸線や常磐線において、通常使用される鉛蓄電池に変わり、

リーフで搭載されていた使用済みのリチウムイオンバッテリーを採用することによって、

すでに電気自動車用で何年も利用され続けてきたバッテリーであるのにも関わらず、

その耐久性という観点で、鉛蓄電池よりもさらに長期間使用し続けることができるなど、

従来と比較しても、コストを最大4割程度も削減することに寄与することができます。

リーフのバッテリーが蓄電池として第二の人生へ

また、鹿児島県の離島である甑島(こしきしま)、大阪の夢洲(ゆめしま)においては、

メガソーラーとともに、同じくリーフで使用していたバッテリーを集めた大型の蓄電池とセットにすることによって、

特に離島などにおいて問題となっている停電問題という、電力の安定供給に貢献することができてもいるのです。

先ほども説明している通り、リチウムイオンバッテリーというのは、

確かに電気自動車用としてですと、より高出力を充放電する能力を備えていなければなりませんので、

その寿命問題というのが顕在化してくるわけですが、

特に今回日産が取り組んでいるような、蓄電池としての用途であれば、

仮に電気自動車用としては、不適合となってしまってもさらに数年、

日産側によれば、10年から15年程度は使用し続けることができるほどの、想像以上の耐久性を備えてもいるのです。

そして、今後日産については、現在イギリスのサンダーランドの車両生産工場の隣に建設を進めている、新たなバッテリー生産工場について、

そこで使用する電力を、すべて再生可能エネルギーで賄うために、大規模なソーラーパネルをはじめとする再生可能エネルギーを導入し、

その安定供給のために必須である蓄電池についてを同様に、

日産リーフの使用済みバッテリーで構成するという計画も表明してきていますので、

よって、サンダーランド工場において生産される電気自動車に関しては、

バッテリー製造時、そして車両生産時についても脱炭素化を実現する、

真の意味でのゼロエミッションカーとなる、ということなのです。

ちなみに日産については、バッテリーの原材料を取り出すというリサイクル事業よりも、

まず喫緊の課題である、リユース事業の方にフォーカスしようとしている方針が見て取れ、

やはり電気自動車を10年以上売り続けている自動車メーカーとして、

実はリチウムイオンバッテリーが想像以上の耐久性を発揮することを、実体験ベースで理解することができているからこそ、

最初から、そのリサイクルのためにさらに電気を消費する、

つまり、CO2が余計に発生してしまうリサイクル事業を中心にするのではなく、

より少ないCO2排出量で再利用につなげることができる、リユース事業で実績を積み重ねているという点は、非常に合理的であるとは感じます。

テスラは92%リサイクル&100%を目指す

ただしそれでも、そのリユース後の使用によって、ほぼ寿命が尽きてしまったリチウムイオンバッテリーは、

ただ廃棄することしかできないのかといえば全くそうではなく、

それでは次に、それ以外の自動車メーカーの、特にバッテリーのリサイクル事業の最新動向についてを見ていきたいと思いますが、

まずその代表格であるテスラについてですが、

直近で公開されていた、2020年度におけるインパクトレポートの内容によると、

なんとすでに、テスラがリサイクルした使用済みバッテリーを構成する原材料の92%を回収することができているという、

世界でも最高水準のバッテリーリサイクル技術を持ち合わせているのです。

というのも、そのリチウムイオンバッテリー、

特に現在そのテスラ車のバッテリーの回収対象のほとんどすべてである、初期に発売されているバッテリーセルの種類というのは、

リチウムをはじめとして、グラファイト、ニッケル、アルミニウム、そしてコバルトといった、様々な原材料から構成され、

特に、その中でもコバルトなどというのは、希少物質であるレアメタルに該当し、

そのレアメタルなどの原材料を、いかに無駄なく使っていくか、

特に、最新のリサイクル技術によって100%回収することができれば、今後半永久的に原材料を回し続けることができますので、

様々なメーカー、特に電気自動車搭載用として、最終的に消費者にバッテリーを届ける自動車メーカーが率先して、

リサイクル技術の研究開発を加速させているのです。

テスラの主要幹部が立ち上げた電池リサイクル会社

また、そのテスラの設立当初からのメンバーであり、2019年まで、テスラの主要幹部の一人でもあった人物が独立して立ち上げてきた、

Redwood Materialsという、バッテリーリサイクルを専門に取り扱う会社も現れ、

すでに年間3GWh以上、実に2万トンものバッテリーのリサイクルを行うキャパシティを備えながら、

そのテスラをも超えるリサイクル率、驚異の95%を達成してもいます。

ちなみに、このRedwood Materialsに関しては、ネバダ州にリサイクル工場を設立しているわけですが、

実は、このリサイクル工場の立地というのは、テスラのバッテリー生産工場であるギガファクトリー1が位置していることから、

おそらくテスラのバッテリーリサイクル部門とも、様々な技術分野で提携していることが推測できますし、

さらに、その取引先には、日産リーフのバッテリーを製造している、エンビジョンAESCも名を連ねていますので、

このことからも、おそらく日産、およびエンビジョンAESCについては、

当面のところ、リサイクル事業はリサイクル専門の企業に委託しながら、

先ほど紹介しているバッテリーリユース事業にフォーカスして、

新たな技術開発、および、様々なビジネスモデルを模索しようとしているのかもしれません。

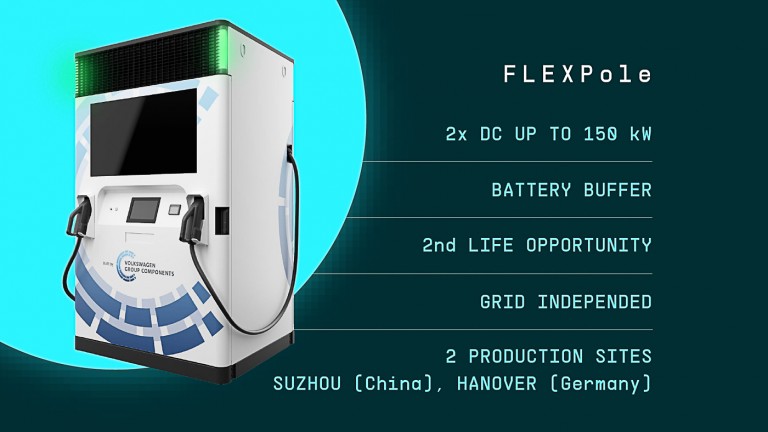

VWは95%リサイクル&充電器へリユースも

次に、世界最大級の自動車グループでありながら、現在既存メーカーの中で最も電気自動車にコミットしているフォルクスワーゲングループに関してですが、

今年である2021年の3月に開催した、電気自動車のバッテリー技術に関するプレゼンテーションであるPOWER DAYにおいて、

すでに今年の初めには、バッテリーリサイクル工場の稼働をスタートさせ、まずそのリサイクル率は72%程度ながら、

テスラと同様に、今後は95%という、セパレーターのリサイクルが現状厳しいとしながらも、

それ以外の、特に希少物質であるニッケルやコバルトといった原材料は、ほぼ全て回収することを意味する先進的なリサイクル技術を達成することをアナウンスし、

全く同様に、原材料については、半永久的に利用し続けることのできるという円環サイクルを構築しようとしているのです。

また、フォルクスワーゲングループについては、

日産のような、バッテリーのリユースについても様々なソリューションを実証していて、

例えば傘下のアウディについては、

すでに2018年から発売をスタートさせている、e-tronという電気自動車のバッテリーモジュールを使って、

インドの一部地域の電力の安定供給を検証していたり、

さらに、使用済みバッテリーを、電気自動車用の急速充電器に組み込んで、蓄電池付きの急速充電器として再利用することによって、

例えば150kW級の急速充電器であっても、50kWh程度のバッテリーを搭載していれば、

その分グリッドから供給される電力を少なく抑えることができる、

よって、グリッドに対する負荷を抑えることにつながりながら、

その急速充電器の電気代という維持費についても、うまく抑えることができますので、

何れにしても、バッテリーの再利用、そしてリサイクルを含めた、電気自動車のバッテリーにおける包括的なビジョンを持って、

電動化を強力に推進しているということが、お分りいただけるのではないでしょうか?

バッテリー劣化率は32万km走っても15%以下の衝撃

このように、電気自動車に搭載され、希少な原材料を使用しているリチウムイオンバッテリーというのは、

今回の中国で放置されてしまっている電気自動車の映像を見てしまうと、

そのような売りっぱなしの状況のようにも見え、それではエコではないじゃないかと感じてしまうかもしれませんが、

すでに世界の電気自動車戦争というのは、電気自動車としての生涯を終えた後のことも考えて、

電気自動車以外の用途への再利用であったり、

バッテリーをリサイクルして、それを構成している希少な原材料をほとんどすべて回収するという、ループ構造を構築することができていますので、

そのようなバッテリーの廃棄の問題に関しても、すでに解決への筋道を立て、世界が爆速で進んでいる、ということですね。

ちなみにですが、以前も詳細に解説しているのですが、

そもそも今回の電気自動車用のバッテリー廃棄の問題の前段階である、

いったい電気自動車用として、どれほどの耐久性を有しているのかに関してですが、

確かに私自身も運転していた初代日産リーフについては、バッテリー劣化が激しく、

そのバッテリーの劣化問題によって、リセールバリューが下がってしまう問題が散見されていたわけですが、

例えば、私が現在所有している、現行型の日産リーフであれば、

すでに複数のオーナーが、17万km程度走行し続けた後でもバッテリーのセグメントが欠けていない、

つまり新品時の85%以上の容量を維持することができているのです。

さらに、バッテリー温度を最適に管理することのできる、水冷式のバッテリー温度管理機構を搭載しているテスラ車であれば、

そのバッテリー劣化率は、32万km走行した後でも85%以上を維持しているという、

このように、ヨーロッパ市場における一般的な廃車までの走行距離である24万km程度、

そして、車社会である北米市場における歯医者までの走行距離である32万km程度を走行し続けた後でも、

そのバッテリー劣化率は15%以下と、

その劣化率を、おそらくみなさんの想像をはるかに超えるレベルで維持することができているのではないでしょうか?

何れにしても、電気自動車戦争元年である2021年に発売された電気自動車のバッテリーが、

実際に廃車とともに回収されるのは、おそらく2020年代終わり頃、

つまり、2021年現時点で、バッテリーのリサイクルにおいて希少物質をしっかりと回収できる目処がついていながら、

その使用済みのバッテリーが大量に発生するまでに、さらに10年近い猶予がありますので、

それまでに、現在リユース・リサイクル技術に対するさらなる研究開発、

および、リサイクルに必要なリサイクルのための設備投資などの受け入れ態勢をしっかりと構築し、

電気自動車を真の意味で、持続可能な乗り物にする未来が来ることは、

このたったの10年間での電気自動車、およびそのバッテリー技術の革新を振り返れば、別に楽観論でもなんでもない、ということですね。

From: TBS

Author: EVネイティブ