【正式発表来た!】日産&三菱の軽自動車EVが2022年度初頭&100万円台で買えそうな件

日産が来年である2022年度初頭に発売することをすでにアナウンスしていた、軽自動車セグメントの電気自動車の存在を、ついに正式なリリースとして発表しながら、

さらなる最新情報として、その搭載バッテリー容量や、走る蓄電池としての機能を搭載したことも発表し、

実質の購入金額に関するより深い考察なども交えながら、日本市場期待の電気自動車の最新動向を徹底的に解説します。

EVのパイオニアであった日産と三菱

まず、今回の日産、および同じく軽サイズの電気自動車を発表してきた三菱に関してですが、

三菱については、世界初の量産電気自動車であるi-MiEVを2009年に発売しながら、

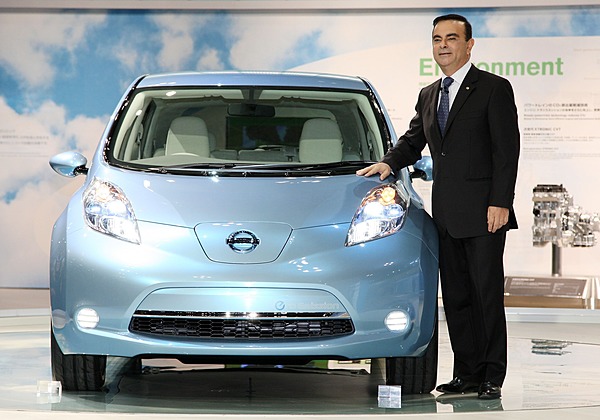

特に日産に関しても、世界初の本格量産電気自動車である日産リーフを発売し、

2021年時点で、グローバルで52万台以上を発売し、世界で最も売れている電気自動車の1つとなっているという、

このように、電気自動車という観点においてはパイオニア的な存在として、電気自動車黎明期からその開発に取り組んできていました。

Mitsubishi i-MiEV

Nissan Leaf

しかしながら、その後の電気自動車が続かず、

そもそも三菱のi-MiEVに関しては、特にこの数年ではその販売台数が月間で10台程度という低迷状態が続き、

すでに2020年度をもって、生産を終了してしまっていますし、

さらに日産リーフに関しても、2017年にフルモデルチェンジを行い、2018年においては、その販売台数で過去最高を記録することができたものの、

特に直近においては、今年に入ってからその販売台数を急速に伸ばしているテスラのモデル3には優っているものの、

やはりその販売台数には陰りが見えており、何れにしても、モデル末期感が否めない状況となっているわけです。

EVに再度コミットする姿勢を鮮明化

しかしながら、いよいよその日産については、

ついに直近の10月から、フラグシップクロスオーバーEVであるアリアの発売をスタートさせ、

来年である2022年初頭の納車スタートを見込み、

さらに、その電気自動車を大量生産していくために必須の、バッテリーの調達にもコミットし、

イギリスのサンダーランド工場に、最大35GWh級のバッテリー生産工場を、中国のエンビジョンAESCとタッグを組んで建設することを表明しながら、

同じく日本の茨城県に、同様にエンビジョンAESCとタッグを組んで、

日本最大級となる、最大18GWh級のバッテリー生産工場を建設することを表明するなど、

ようやく初代日産リーフの発売から10年以上が経過し、一時は停滞していた日産の電気自動車推進の動きが、ようやく活発化してきたわけなのです。

発売時期は、ズバリ2022年6月ごろか

そして、そのような背景の中で今回新たに明らかとなってきたことというのが、

その日産と三菱が共同で開発中であった、軽自動車セグメントの電気自動車について、

ついに日産と三菱が、その発売時期を正式にアナウンスしてきたということで、

実は以前、日産のトップである内田社長がすでに決算発表内において、その軽自動車セグメントの電気自動車の発売をアナウンスしてはいましたが、

理由は定かではありませんが、その日産の決算発表から1ヶ月ほど経過した後で、ようやくその発売時期を正式にアナウンスしてきた格好となっています。

そしてその発売時期に関してですが、こちらはすでに解説している通り、2022年度初頭というタイムラインとなっていて、

つまり、2022年の4月以降の発売、おそらくですが、少なくとも2022年度の第一四半期中の発売となりそうですので、

どんなに遅くとも、2022年の6月ごろの発売スタートというタイムラインが、

現状の公式のアナウンスから推測することのできる発売開始時期であると考えられます。

そして、今回のアナウンスにおいて、今まで公開されていなかった様々なスペックが公開されてきてもいますので、

2021年8月の最新バージョンとして、この日産と三菱の軽EVに関するスペックをまとめつつ、

同じく軽自動車セグメントの電気自動車である三菱i-MiEVと比較しながら、徹底的に解説していきたいと思います。

ルークスよりもやや低い高さに

まずはじめに、そのサイズ感に関してですが、

全長が3395ミリ、全幅が1475ミリ、そして全高が1655ミリと、

もちろんですが軽自動車の規格に収まるようなサイズ感となっているのですが、

非常に興味深いポイントというのが、同じようなルックスとなるのではないかと噂され、

その日産と三菱の合弁会社であるNMKVが開発し、

こちらは三菱のekクロスとの兄弟車でもある、日産が発売しているルークスと全く同じ全長と全幅でありながら、

その全高については、ルークスの1780ミリという高さよりも125ミリも低いサイズ感となっていて、

さらに、三菱が発売していたi-MiEVの全長と全幅と、これまた全く同じサイズ感でありながら、

全高については、i-MiEVの1610ミリよりもやや高いサイズ感となっていますので、

やはり内燃機関車の軽自動車と比較して、その高さを抑えてきていることによって、

その満充電あたりの航続距離を伸ばすための空気抵抗の改善を図ってきていることが推測できると思います。

Nissan IMk Concept

Nissan ROOX

したがって、その車内スペースについては、ルークスなどの軽自動車と比較しても、幾分高さ方向の圧迫感につながってしまうかもしれないものの、

やはり電気自動車として、ガソリンエンジンなどを搭載しないことによる、内燃機関車よりも車内スペースを広く確保することが期待できますので、

その縦横方向に対しては、ルークスなんかよりも、より開放感を感じることができるかもしれません。

バッテリー容量は初代リーフより小さい

次に、さらに公式に明らかとなった新たなスペックというのが、その搭載バッテリー容量となっていて、ズバリ20kWhと、

私自身が当初予測していた、25kWhから30kWh弱という容量よりも、さらに小さいバッテリー容量ということになり、

したがって、日産が初代リーフに搭載してきた24kWhというバッテリー容量よりも小さいサイズ感ということで、

つまり、その満充電あたりの航続距離という観点においては、その小さいバッテリーサイズということもあり、

期待を下回るスペックとなってしまうのではないか、ということなのです。

しかしながら、以前の日本経済新聞による報道によれば、その満充電あたりの航続距離は200kmと報道されていて、

そもそもこの航続距離の数値というのが、一体どの基準を前提とした数値なのかがいまだにはっきりとしていないものの、

同じサイズ感の三菱i-MiEVの航続距離を見てみると、日本市場で一般的に採用されているJC08モードという基準において、

16kWhのバッテリーを搭載したグレードが、160kmという航続距離を達成している、

つまり、同じようなサイズ感である今回の軽EVの搭載バッテリー容量が20kWhであることから、

少なくともそのJC08モードにおける航続距離は、200km程度を達成することになりますし、

そのi-MiEVの発売からすでに10年以上が経過し、電気自動車におけるテクノロジーの進化、

もちろんバッテリーのエネルギー密度の向上による、車重の軽量化なども相まって、

この200kmという数値をむしろ超えてくるという点は、今回の軽EVを評価を決定づける、1つの分水嶺的な数値となりそうです。

電気自動車と自宅充電の最強のコンボ

ただし、このJC08モードという航続距離の基準は、実用使いにおいては全く参考にならない数値ですので、

高速道路を時速100kmでクーラーをつけても達成可能であるというような、

実用使いにおいて最も信用に値するEPAサイクルに変換してみると、

おおよその推測値ではあるものの、概ね150km程度に留まってしまうのではないかと考えられますので、

そのスペックでは実用的に電気自動車を運用することができないのではないかと危惧する方も多いかもしれません。

しかしながら、こちらも以前から繰り返し説明していることですが、

そもそも今回の20kWhという小型なバッテリーを搭載してきたということは、そのようなファーストカーとしての使用用途を一切想定しておらず、

毎日の通勤や買い物という使用用途としての、セカンドカーとしての運用を想定しており、

さらに、電気自動車の最強の強みというのは、何度も繰り返しますが、自宅で充電することができてしまう、

おそらくこの動画を視聴されている方で、ご自身が今手に持っているスマートフォンは、

いったい何時間で充電を完了させることができるのかを正確に把握されている方は、ほとんど存在しないと思われますが、

つまり、帰宅後充電器を差し込んでおくと、翌朝の出発時には満タンという、スマホと全く同様の運用方法ができるため、

ガソリンをわざわざ5分かけて給油するなんていう煩わしい作業が一切発生しなくなる、

誇張しているのではなく、真面目に内燃機関車よりも圧倒的に利便性が高くなるのです。

搭載バッテリーはやっぱりCATL製のLFP?

したがって、その充電性能についてもi-MiEVと同じ程度の、最大40-50kW程度のスペックとなるのではないかと推測できますが、

やはりセカンドカーとしての運用方法であれば、

特に農村部に在住し、最寄りのガソリンスタンドが数十キロも離れています、なんていう高齢者の足としては、

まさに最適解な電気自動車ということになりますので、

よくこれをいうと、軽自動車を購入する一定層は、ファーストカーとしても運用するのだーという主張が散見されますが、

そのような方については、今回の軽EVは眼中にない、ということですね。

そして、こちらも繰り返しとはなりますが、

今回の20kWhのバッテリーが、いったいどのような種類のバッテリーであるのかという点が、個人的には最も注目している点であり、

私自身は今回のアナウンスによって、やはり中国CATL製のコバルトフリーバッテリー、

LFPなのではないかという可能性がより高まったのではないかと推測していて、

先ほどの航続距離の説明において、200kmという航続距離を超えてこなければならないと説明してはいましたが、

仮にLFPであれば、その200kmという航続距離は非常に妥当であり、

そのほかのバッテリーの種類と比較しても、そのエネルギー密度で劣る、

要するに、同じバッテリー容量を搭載していても、航続距離が短くなってしまうということになるのです。

しかしながら、そのLFPの最大のメリットというのが、そのバッテリーの耐久性の高さとなっていて、

電気自動車を始め、それこそスマートフォンにも搭載されているリチウムイオンバッテリーの特性上、

常時満充電状態というのは、バッテリーに負担がかかり、そのバッテリー劣化につながってしまい、

日常使いにおいては概ね80-90%程度、長距離を走行する前日には100%まで充電しておくという運用方法が推奨されているのですが、

今回のLFPに関しては、基本的には常時100%状態で充電しておいたとしても、大きな劣化の心配がありませんし、

そのLFPを採用し、私自身も所有しているテスラモデル3に関しては、もはや100%充電を推奨しているくらいですので、

何れにしても、自宅で満充電状態して運用するという、今回の軽EVに期待されている運用方法にまさにマッチするバッテリーの種類、ということなのです。

2022年度の補助金予算増額によって、実質100万円台で買える?

しかもその上、そのLFPのもう一つの大きな強みである、そのコストの安さという強みは、

今回の軽EVの成功を占う、最も重要な指標である値段設定にも大きく貢献することが可能であり、

今回の日産側からの正式なアナウンスによって、その値段設定が、実質200万円からとアナウンスもされましたので、

この値段設定であれば、実はすでに日産が発売している軽自動車のルークスと、ほぼ変わらないような値段設定を実現することができているのです。

ただし、この値段設定というのは、政府からの補助金を差し引いた実質本体価格ということであり、

したがって、本当の本体価格というのは、三菱側のプレスリリースによれば、

今年度の補助金を適用した場合が、実質200万円と説明されている、

つまり、同セグメントの三菱i-MiEVの補助金額である、最大26万2000円をプラスした、おおよそ220万円台からのスタートということになりそうです。

ただし、この実質購入金額に関しては、もしかしたらさらに下がる可能性が存在しているということで、

こちらも直近で取り上げたように、

現在経済産業省が主導する電気自動車購入に対する補助金政策の、来年度分の予算を、今年度の倍以上に大幅増額する公算が高く、

したがって、それに応じてその補助金自体の額もあがる、

個人的な推測としては、今後の軽EVの流れを見込んで、特に小型車セグメントに対する補助割合を手厚くするのではないかと推測していますので、

つまり、来年度初頭に発売する今回の軽EVに対する補助金の額は、今年度よりも少しばかり増額される可能性もある、

故に、軽EVを実質100万円台から購入することができるのではないか、ということなのです。

リーフとアリアと同様に、V2H機能採用

そして、その電気自動車の付加価値として、特に日産が初代リーフから一貫して注力してきた、

その車両側に貯められた電力を、自宅側に給電することができる、V2Home機能も実装してくるというアナウンスもしてきたということで、

つまり、その軽EVを蓄電池として、

例えば、電力料金の安い深夜帯に、軽EV側に電力を貯めておき、その貯めておいた電力を日中に使用することによって、

より経済的なエネルギーマネージメントを達成するポテンシャルを秘めながら、

さらに災害時の停電状態に出くわした場合においても、その電気自動車に貯めてある電力のみを使って、

日常とほぼ同じく、自宅に電気を供給することができるという、

災害大国日本の、最強の防災アイテムにすら化けてしまいますので、

そのような点に魅力を感じた方についても、是非とも今回の軽EVの購入を検討してみるのがいいと思います。

軽EVを超えて、商用車セグメントにも応用?

このように、今回ついに日産と三菱側から正式にアナウンスされた、軽自動車セグメントの電気自動車に関してですが、

その電気自動車としての質、そして、その値段設定を総合的に考慮すれば、

まさにセカンドカーとして、本メディアで期待していたスペックを大部分達成してきた格好となりますので、

もちろん私自身も、セカンドカーとして真剣に購入を検討することになりそうですが、

毎日数十キロの通勤や買い物クルマである、日常使いのセカンドカーとして、自宅で充電環境を整備できる層には、

電気自動車におけるランニングコストの安さとともに、極めてお勧めすることのできそうなスペックに仕上がってきたと感じます。

何れにしても、より細かいスペック、特に本メディアにおいては、その搭載バッテリーの種類がどれであるのか、

個人的にLFPであればベストでしょうが、その種類であったり、

また、その車内スペースが、全高がルークスよりも低いながら、どれほどを達成することができているのか、

そしてその先の展開として、

今回の軽EVを、電気自動車にフォーカスしたプラットフォームとして開発していれば、

そのプラットフォームを流用して、今後さらなる小型EV、

特に、一時期佐川急便が導入を決定した、中国製小型配送トラックなどで注目を集めた、

小型配送トラックという商用車セグメントにも応用することができるのか、

最新情報がわかり次第、さらにアップデートを続けたいと思います。

From: Nissan、Mitsubishi

Author: EVネイティブ