【日本の東芝の本気に世界がビビった!】 正真正銘世界最高性能の新型バッテリー「SCiB」、2023年生産スタートの衝撃

東芝が次世代リチウムイオン電池の新たな種類として、ニオブチタン系酸化物を採用した新型SCiBというバッテリーを、電気自動車向けに発売していくことを正式に発表し、

充電時間6分、極めて高い安全性、そして圧倒的な寿命の長さという、最強の強みを引っさげた世界最強のバッテリーが爆誕したという超朗報について、

その実用性、そしてLFPをはじめとするそのほかのバッテリーと比較して、世界に通用するスペックを達成することができるのかを徹底的に解説します。

東芝は車載バッテリーの先駆者

まず、今回の東芝についてですが、

リチウムイオンバッテリーの研究を以前から続け、すでにSCiBという東芝独自のリチウムイオンバッテリーの発売をスタートし、

世界初の量産電気自動車である、三菱のアイミーブの一部グレードに採用されるなど、

電気自動車用のバッテリーメーカーとして、一定のプレゼンスを発揮していましたし、

今後来たる完全電気自動車時代に備えて、さらにそのプレゼンスを高めてくるものと考えられていました。

そもそも論として、今回の東芝が開発したSCiBというリチウムイオンバッテリーとは一体どのようなものであるのか、

日産リーフをはじめとする世界の電気自動車に搭載されているリチウムイオンバッテリーと比較して、

いったいどのようなメリットデメリットを有しているのかが気になると思いますので、

まずは、前提知識として、そのバッテリーの種類の違いについて、

いくつか例をあげながら、簡単に現状把握をしていきたいと思います。

ちなみに、リチウムイオンバッテリーの構造に関する大前提知識に関してですが、

+側である正極、ー側である負極、そして、その仕切りの役割を果たすセパレーター、

そしてその間を行き来する電子の通り道である電解質という、主に4つのパートに分けられていて、

電解質を通って、+とー側を電子が行き来することによって充放電が行われる、

つまり、この4種類のパーツをうまく組み合わせる、

特に、正極側である正極材、負極側である負極材をそれぞれ変更することによって、そのバッテリーの特性を変更することができますので、

まずは、この正負極材の種類に注目していくべき、ということなのです。

NMC(三元系)とLFP(リン酸鉄系)

それでは、まず、世界で最も売れている電気自動車の一つでもある日産リーフをはじめとして、

現在世界で発売されている多くの電気自動車に採用されているバッテリーの種類というのが、

三元系のバッテリーセルの種類であり、

このグラフを見てもお分かりの通り、バッテリー性能、安全性、寿命、コストという観点でバランスが取れているバッテリーセルの種類であり、

だからこそ多くの電気自動車で採用されている、ということなのです。

ただし、この三元系のバッテリーセルというのは、希少鉱物であるレアメタルのコバルトを使用しているため、

その使用量を減らす研究が続けられてはいるものの、

そのコスト、および安定的な調達という観点でリスクを抱えてもいるわけですが、

そのコバルトを一切使用しない、現在注目のバッテリーというのがLFPという種類であり、

特に中国系のバッテリーサプライヤーが強みを持っているバッテリーセルの種類となっていて、

安全性や寿命、そして何と言っても、コバルトなどの希少物質を使用していませんので、安価に生産することができる、ということなのです。

したがって、特に現状、すでに価格競争が始まってしまっている電気自動車マーケットにおいては、

その電気自動車のコストの大きな部分を占める、大容量のリチウムイオンバッテリーの調達コストをいかに下げるかに、

世界があらゆる手を使って競争を行い、

その一つの手法として、安価に調達可能なLFPの採用に、世界的に移行し始めているということであり、

実際問題として、中国国内ではありますが、直近の7月度において、

LFPが、三元系のバッテリーセルの生産量を大きく抜き始めているという流れも出てきていますので、

何れにしても、今後の大きな潮流としては、

やはりローリスク、かつ安価に調達可能なLFPが、その電気自動車用のバッテリーセルの主流となっていくのではないか、ということなのです。

LTOの安全性と寿命は驚異的

しかしながら、このLFPと同様の特性である、長寿命、そして安全性の高さという点で、同等の性能、

むしろ遥かに凌ぐ性能を有するバッテリーの種類が、すでに10年以上も前から、なんと我々日本のメーカーから生産されていたということで、

それが、今回フォーカスしていきたい東芝のSCiBであり、

そもそもSCiBというのは、東芝が開発したバッテリーの名称ということで、

そのバッテリーの種類でいくと、チタン酸リチウム、LTOと言われているのですが、

そもそも、今までの三元系やLFPというのは、冒頭説明した大前提知識である+側の正極材の種類である一方で、

今回のチタン酸リチウムというのは、ー側である負極材の種類となり、

正極材には、それこそ三元系のニッケルやマンガン、コバルトなどが採用されているわけですので、

何れにしても、現在世界的に主流の、負極側に黒鉛、別名グラファイトを使用するというアプローチとは一線を画している、ということなのです。

そして、そのLTOについては先ほども説明した通り、安全性と寿命という観点で強みを持っていて、

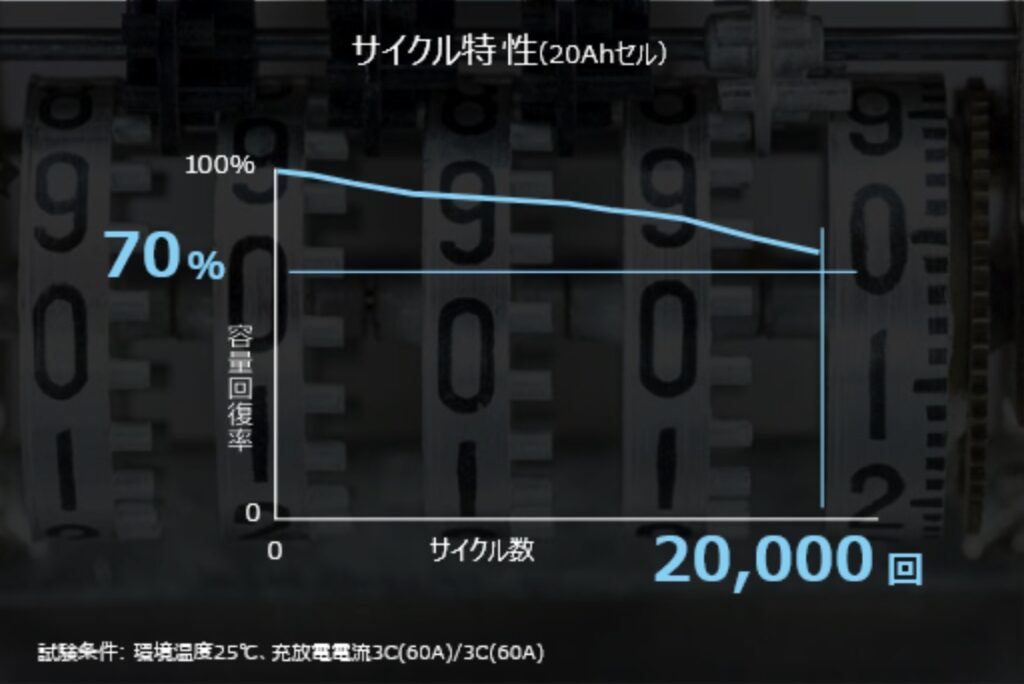

特に、その寿命という点に関しては、

充放電回数20000回を達成した後でも、バッテリー容量の70%を維持することができていると説明されていて、

例えば、電気自動車の航続距離が200kmだとすると、

つまり原理的には、400万km走行した後でも、新品時の7割の容量を維持することが可能ということになりますので、

何れにしても、先ほどの寿命の長さに強みを持っていた、LFPの充放電回数の数千回程度と比較しても、格が違う性能を達成しているのです。

さらに、安全性という観点においても、

バッテリーセルの安全性においてよく実験される方法である、針を貫通させて、その後の経過を観察するという検証においても、

その温度上昇を抑えながら、完全放電を達成している、

つまり、発火や爆発という危険な状態に至らず、しっかりと放電しきっているという、

優れた安全性が、お分りいただけると思います。

EVの苦手分野「冬場の性能」にも余裕で対応

ただし、これだけでは、LFPと比較してもそこまで大差がなく、

やはりLFPの方が総合評価が高いのではないかと思われたかもしれませんが、

今回のLTOについては、さらに、充電性能が極めて高いという強みも併せ持ち、

例えば、SCiBを採用されている三菱アイミーブのMグレードについては、

充電残量80%まで充電するのに、たったの15分程度で充電を完了させることができるという、極めて充電特性が高いわけなのです。

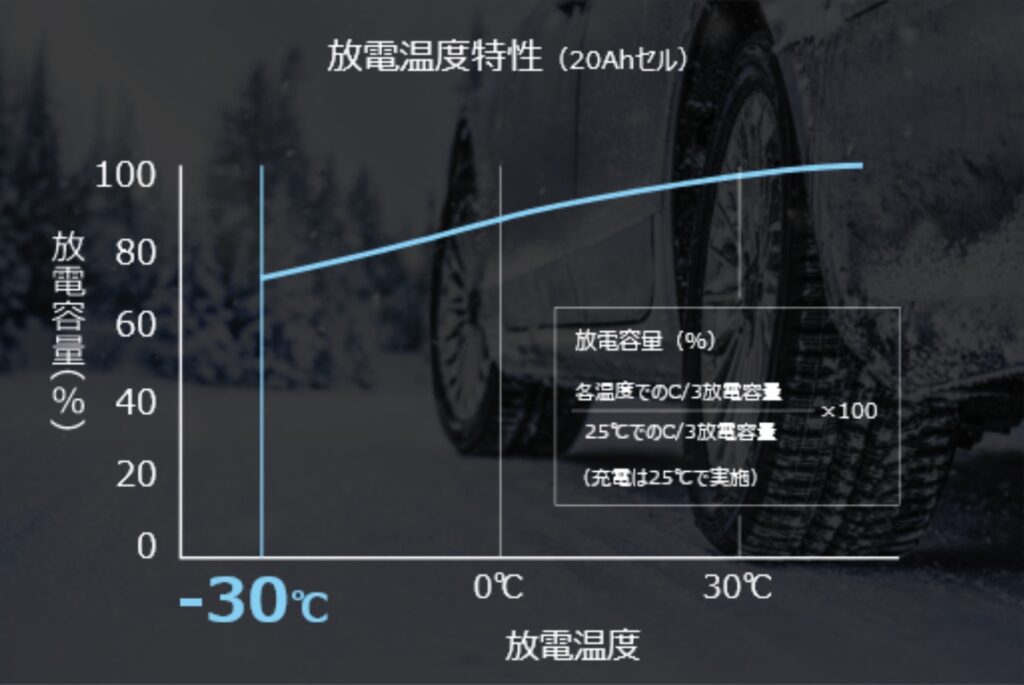

また、LFPの弱点ともされている、低温環境におけるバッテリー性能の低下に関しても、LTOについてはむしろ強みともなっていて、

なんと-30度という、内燃機関車ですとエンジンがかからなくなってしまうような極限の環境においても、問題なく走行することができるだけでなく、

金属リチウムのデンドライト析出が発生しないため、

そのような超極寒環境の中でも、繰り返し充放電を行うことができるのです。

ちなみに、このデンドライト析出とは一体なんなのかに関してですが、

急速充電、特に低温環境下において充電を行う場合、

負極材の中の負極活物質において、リチウムイオン濃度分布の不均一化が発生し、

つまり、リチウムイオンが均一に存在するのではなく、一部分に偏在してしまう、

特に、負極の表面にリチウムイオンが集まることによって、金属リチウムがツリー状に析出してしまい、この状態をデンドライト析出といい、

その成長したデンドライトが、正極と負極を電子的に接続しないように隔てている、セパレーターを突き破って、正極側に到達してしまい、

最終的にショートを引き起こしてしまうのです。

すごいSCiB!でも現実は、、

一方で、今回のLTOについては、

LFPや三元系で採用されている、グラファイトの0.1-0.3Vという電位よりもずっと高い、1.5V程度という高い作動電位のため、

デンドライト析出が発生する可能性を、極めて低く抑えることが可能となり、

したがって、超急速充電を行ったり、極寒時に充電を行ったとしても、

最終的なバッテリー性能の低下、および安全性を担保することができるのです。

このように、東芝が開発していた、負極材にLTOを採用したバッテリーセルであるSCiBというのは、

特殊なバッテリーの種類でありながら、極めて質の高いバッテリーセルの種類でもあるということがお分りいただけたと思いますが、

しかしながら、そのSCiBについては、

三菱のアイミーブに採用されたっきり、特に電気自動車用には全くと言っていいほど採用されることがなくなってしまい、

しかも、その唯一の電気自動車でもあったアイミーブについても、今年に入って生産を終了してもしまいましたので、

残念ながら、電気自動車用のバッテリーとしては、海外勢、特に中韓勢のバッテリーの競争力、

特に、その量産規模、そして価格競争力という観点で、完全に後塵を拝してしまっていた、というのが、

2021年現時点における、東芝の電気自動車用のバッテリービジネスの現状となっているのです。

ニオブを新採用した新型SCiB発表!

そのような背景において今回新たに明らかになってきたことというのが、

その東芝が、最新のバッテリーセルの種類として、次世代型のSCiBを発表してきたということで、

それが、ニオブチタン系酸化物、通称NTOという物質を、負極材に使用したバッテリーセルの種類であり、

つまり、現行型のチタン酸リチウムであるLTOに、さらにニオブという物質を添加してきた格好となります。

そもそもこのニオブという物質についてですが、原子番号41番の固体物質であり、

その産出国についてですが、95%程度が南米のブラジルで採掘されています。

そして、そのニオブを新たに採用したNTOに関しては、

これまでのLTOの強みを継承しながら、さらにLTOの弱点を大きくカバーすることに成功しているということで、

というのも、先ほどのLTOの解説の際に触れなかったLTOの最大の弱点というのが、そのエネルギー密度の低さとなっていて、

同じくエネルギー密度の低さが弱点となってしまっているLFPの、概ね140Wh/kg以上という数値よりも、ずっと低い、

100Wh/kg以下に留まってしまっている、

つまり、300kmの航続距離を走らせるために、三元系のバッテリーセルであれば50kWh程度というバッテリー容量で済むものを、

LTOであれば単純計算で、倍の100kWh程度を搭載しなければ達成することができない、

つまり、実用的な航続距離を達成する電気自動車には、現状なり得ない、ということなのです。

しかしながら、今回発表されたNTOであれば、その最大の弱点であったエネルギー密度の低さを大幅改善し、

その材料単位での容量密度が、LTOの約3倍と、現状主流のグラファイトよりも優れているだけでなく、

今後テスラやフォルクスワーゲンなどが採用する予定である、エネルギー密度を高めるシリコンを添加した、

グラファイトとシリコンのハイブリッド素材と、ほぼ同じような密度を達成することができている、

したがって、LTOよりもおよそ1.5倍もエネルギー密度を改善することができると説明している、

つまり、そのエネルギー密度は、おおよそ150Wh/kg程度となるのではないかと推測できますので、

よって、現行のLFPと肩を並べるエネルギー密度という、非常に期待することができる数値を達成する見込みとなっているのです。

寿命も充電性能もさらに進化

また、従来型であるLTOのメリットもしっかりと継承、むしろ進化すらしているということで、

まずは、その寿命に関してですが、

なんと充放電サイクル回数が25000回に達したとしても、いまだに作動することができるばかりか、

新品時と比較して、80%以上もの容量を維持しているという、まさにバケモノ級の長寿命を達成しながら、

その負極側であるNTOの電位についても1.6Vと、現行型であるLTOの1.55Vとほとんど同じ電位、

つまり、一般的なグラファイトの0.2Vよりも圧倒的に電位が高い、

したがって、正極側との電位差が小さいことによって、デンドライト析出の心配をほぼする必要がなくなる、

故に、極寒時の充電など、厳しい使用環境においても、バッテリーの安全性を担保することができる、ということになるのです。

さらに、電気自動車においてどうしても気になってしまう、その充電時間に関しても、

現行型のLTOでさえ、80%充電するのに6分という、

これでも内燃機関車と同等レベルのスペックを達成しているわけですが、

今回のNTOを負極側に採用すると、90%充電するまでにおよそ6分程度と、

さらに、その充電性能を高めていることがお分りいただけると思います。

さらに、実際に電気自動車へとNTO系のリチウムイオンバッテリーを搭載したと想定した場合、

32kWhという比較的コンパクトなバッテリーサイズを搭載しながら、日本市場で一般的に採用されているJC08モードの航続距離で計算してみると、

たったの6分間の充電時間でもって、320km分の航続距離を回復させることができる、

ただし、こちらのJC08モードというのは実用使いにおいては全く参考に値しませんので、

高速道路を時速100kmでクーラーをつけても達成可能であるというような、実用使いにおいて最も信用に値するEPAサイクルに変換してみると、

現状概算値とはなりますが、少なくとも200km程度は回復することができるという、

それでも、極めて圧倒的な充電性能を達成することになるのです。

供給体制もしっかり構築、あとは国の支援による価格競争力の向上が急務

また、今回のNTOで新たに採用されているニオブに関してですが、

先ほども解説している通り、現状ブラジルが世界のほとんどの算出量を占めているわけですが、

今回の東芝については、そのブラジルにおけるニオブ採掘のトップメーカーであるCBMM、

および、そのCBMMの株式を保有しながら、ニオブの取引においてすでに実績を残している双日という三社が提携して、

その原料であるニオブの、安定的な調達体制を構築してもきましたし、

現状特に気になる、そのニオブ自体の希少価値についても、

ブラジル国内の、今回のCBMM社が保有している高山一つをとってみても、

その可採年数はなんと500年を超えてもいるそうですので、

今後、よっぽど世界が、このNTOに全面的に舵を切ってくるなどのゲームチェンジでも起こらない限り、

当面の資源枯渇の心配はないように見受けられるとは思います。

このように、

今回日本の東芝が発表してきた、次世代型のリチウムイオンバッテリーである改良型のSCiBについては、

負極材を、NTOという新たな材料に変更することによって、

安全性や耐久性、さらには充電性能を世界最高レベルにまで引き上げながら、

既存のSCiBで問題となっていたエネルギー密度の問題も、1.5倍程度と飛躍的に高めることに成功してきましたし、

その新たに採用する材料であるニオブについても、その調達先と連携して、すでに現地ブラジルにおいて、

フォルクスワーゲングループのトラックなどの商用車部門を運営している子会社とタッグを組みながら、

実際に電気自動車として、実証実験を始めようとしている方くらいでもありますので、

果たして東芝側のアナウンスしている2023年までに、

本当に電気自動車用のバッテリーとして、実際に商用化するところまで持っていくことができるのか、

その際のスペックはどこまでを達成することができているのかに注目したいとは思います。

ただし問題は、その量産におけるコストがどこまで抑えることができるのか、

いくら性能が高くても、コストに見合わなければ、現行型のSCiBと全く同様に世界との競争から没落することは確実ですので、

是非とも、この日本初のバッテリーについては、国とも連携を模索して、

その量産体制をフォローアップすることができるような支援体制を構築するべきですし、

特に今回明らかともなっている、ブラジル国内における実証実験については、

海外メーカーのフォルクスワーゲングループと実証実験を行ってしまっているという点は、非常に残念にも感じますので、

是非ともその日本市場における実証実験などが行われる際は、

日本の自動車メーカーも積極的に、日本初のバッテリーの活用を模索し、

まさにオールジャパン体制で、現状海外勢と差を開けられ始めているバッテリー業界を盛り上げていってほしいと思います。

From: Toshiba、Toshiba(ニオブ共同開発)、Toshiba(次世代SCiB詳細)

Author: EVネイティブ