【地球最速のファミリーセダン!?】ブガッティを過去に追いやる加速性能 モデルS Plaid納車開始

今回は、テスラのフラグシップセダンであるモデルSの最新モデルであり、地球上最速の4ドアセダンを達成しPlaidの納車がついにスタートしましたが、

その納車イベントにおいて明かされたPlaidの驚異的な性能についてを、新たに分かった最新情報も交えながら一挙に解説します。

すでに地球上最速のスペックはアナウンス済み

まず、今回のモデルSに関してですが、テスラがすでに2012年から発売をスタートさせているフラグシップセダンとなっていて、

特に注目なのはその圧倒的なパフォーマンス性能であり、このPlaidが追加される前の、現行型のパフォーマンスグレードに関しては、時速96.5kmまで加速するのにかかる時間が、2.3秒、

また、よく北米市場において使われる指標である4分の1マイル、おおよそ400メートル強走りきるのかかる時間、いわゆるゼロヨンタイムが、10.5秒と、

多くのスーパーカーを上回るようなパフォーマンス性能を兼ね備えてはいました。

しかしながら、テスラはこのパフォーマンス性能では飽き足らず、ついに今年である2021年に入ってから、そのモデルSの大規模なモデルチェンジを敢行してきたということで、

実際にそのモデルチェンジ後の、特にパフォーマンス性能に関するスペックを見てみると、

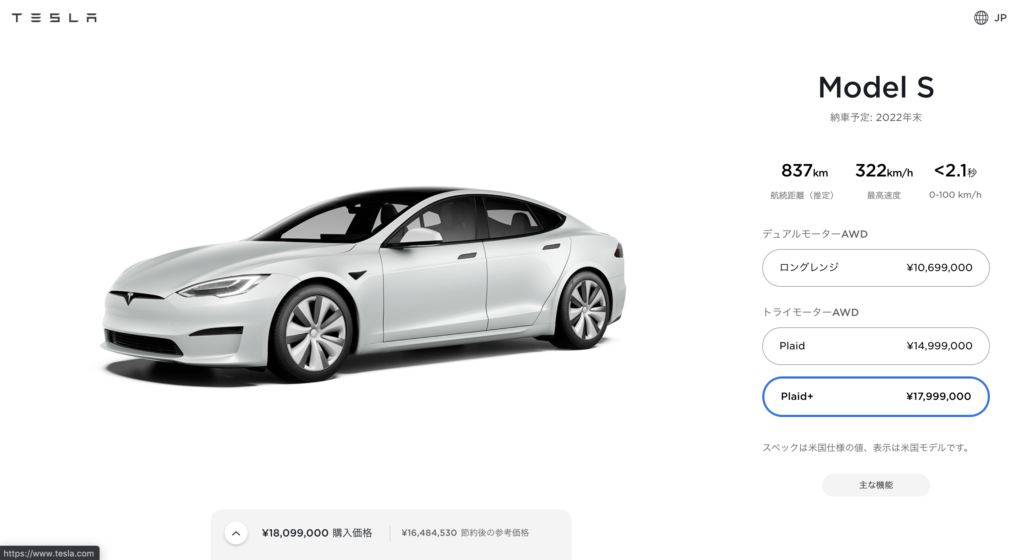

まず今回のモデルチェンジによって、今までのロングレンジとパフォーマンスという2種類のラインナップから、

ロングレンジ、Plaid、そしてPlaid+という3種類のラインナップに変更し、それぞれそのパフォーマンス性能をさらに引き上げてきていて、

まず、モデルSのエントリーグレードであるロングレンジグレードに関しては、最大出力を493kWにまで向上させ、

それによって、時速96.5kmに到達するまでにかかる時間が3.1秒と、この時点でも大抵のスーパーカーよりも早いスペックとなりますが、

こちらのロングレングレードに、さらに後輪側に1つモーターを追加して、合計3つのモーターを搭載したPlaidという新グレードを追加し、

その最大出力が、驚異の750kWという異次元の出力を発揮しながら、

それによって時速96.5km加速するまでにかかる時間が、ついに2秒の大台を突破するという驚愕のスペックを達成することになり、

ゼロヨンタイムに関しても9.23秒と、こちらは、これまでの地球上最速のスペックを達成していた、ハイパーカーであるブガッティ・シロンの達成した9.4秒を超えた、

つまり、正真正銘地球上最速の市販車ということになったのです。

ただし、それまでアナウンスしていた、そのPlaidをも超える最上級グレードであるPlaid+グレードに関しては、

今回のPlaidの納車イベントを控え、突如発売を中止するというアナウンスが流れ、

したがって、今回実際の納車がスタートしているPlaidグレードが、モデルSの最上級パフォーマンスグレードという位置付けとなったのです。

時速320kmまで最大出力を維持!?

それでは、今回のPlaidの納車イベントにおいて新たに明らかにされた、そのPlaidの詳細についてを改めて一気に紹介していきたいと思いますが、

まず、先ほど紹介しているその驚異的なパフォーマンス性能を達成するために、搭載モーターを大幅改良してきているという点であり、

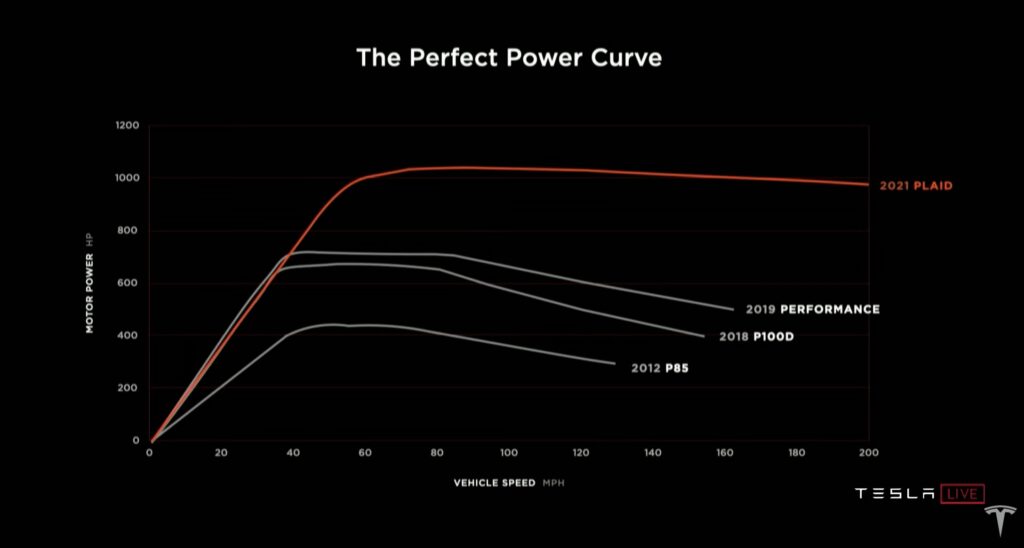

まずこちらの、初期型からのモデルSのモーター出力の変遷を示したグラフなのですが、

特にいままでで発売されていたパフォーマンスグレードに関しては、概ね800馬力を時速120km程度まで維持した後は、徐々に出力が低下してしまっていたのですが、

今回の最新型のPlaidに関しては、最大出力である1020馬力をほぼ低下させることなく、最高速度である時速320km程度まで持続させることができているという、

まさに、ちょっと何言ってるかわからない状態であるのですが、

つまりどういうことかというと、やはり高速域になると、その出力が上限に達してしまうため、

特に時速120km程度からの中間加速に関しては、内燃機関車のスーパーカーに打ち負けてしまっていたものが、

どの速度域からでも期待通りの出力を発揮することができるようになっていますので、

いよいよ中間加速の勝負となっても、内縁機関車のスーパーカーが太刀打ちすることができなくなってくる、ということなのです。

そして、この最新型のモーターに関してですが、イーロンマスク曰く、モーター内の回転する部分、いわゆるローターにカーボンで覆われたものを採用することによって、

より強力なモーター出力を達成しながら、そのモーターの大きさを大型化する必要がなかったとも説明していて、

技術的には、モーターに使用される銅と、今回ローターを覆っているカーボンというのは、

温度による膨張率が全く異なるため、その両方をうまくマネージメントすることが非常に難しく、

テスラ側は、カーボンを極めて高圧で巻くことによって解決したと説明していますが、

何れにしても、このようなモーターに関する極めてハイレベルな最新技術を採用することによって、今までのパフォーマンスグレードとは桁違いのパフォーマンス性能、

そしてそのパフォーマンスを持続することができる性能を達成することになったのです。

空気抵抗係数は大幅改善してはいるものの、、

次に、電気自動車において重要な指標である満充電あたりの航続距離を決定づける、空気抵抗係数の数値に関してですが、

テスラ側は市販車最高の0.208という、極めて小さい空気抵抗係数を達成しているとしている、つまり航続距離も向上しているように推測することができるのですが、

まず、今までのモデルとを比較してみると、パフォーマンスグレードからPlaidグレードにおいては、約5kmほどわずかに航続距離が伸びてはいますが、

ロングレンジグレードにおいては、むしろ6kmほど航続距離が悪化してもいますので、

やはり先ほど解説したモーターをはじめとするパワートレイン全体を刷新したことによって、

空気抵抗係数自体は改善してはいるものの、全体としての効率性はわずかに悪化してしまっているのか、

それとも、その効率性をさらに高めることができた代わりに、今までの搭載バッテリー容量であった、103.9kWhというバッテリーサイズをより小さくしてきているのか、

こちらに関しては今後の続報が待たれるところではあります。

タイヤサイズによって航続距離大幅低下

また、その航続距離に関して一点懸念されているのが、そのタイヤのサイズによって航続距離が大きく変化してしまうという点であり、

今回のPlaidにおいては、19インチのタイヤを装着した場合は、アナウンスされている628kmという航続距離を達成することができるものの、

21インチのタイヤを装着した場合は、その航続距離が560kmと、なんと70kmほども低下してしまいますので、

個人的には問題ない範囲であるとは感じますが、一部の買い替えを検討しているオーナーの中には、この航続距離の短さが買い替えのネックとなっていると指摘し、

したがって、やはりなぜそのような航続距離の懸念を払拭することのできる、最大837kmという航続距離を達成したPlaid+を、ラインナップから削除してしまったのか、

かなり不満も漏らすオーナーも存在していたりはします。

ちなみに、その懸念点をだめ押ししてしまうと、実は現状ラインナップしているタイヤとホイールでは、テスラがPlaidグレードにおいて主張している、最高速322kmという数値を達成することができず、

今年である2021年の秋頃に追加設定される、専用のタイヤとホイールを装着しなければならないという点であり、

おそらくその特殊なタイヤとホイールによって、さらにその航続距離は低下すると思いますし、

仮にその航続距離が500kmに近づいてしまえば、やはり航続距離に対して不満を覚えるオーナーがより増えてしまうと推測できますので、

もはやこの域まで来ると、ただの贅沢そのものなのですが、その専用タイヤによる航続距離の悪化はどれほどとなるのか、

そしてそもそも論として、最高速322kmを達成すると主張しながら、適切なタイヤを装着しなければ達成することができず、

したがって今後追加されるタイヤを、さらに自腹で購入しなければならないのか、

それともPlaidグレードを購入しているオーナーは、その専用タイヤが準備され次第交換されることになるのか、

これらの気になる続報に関しても、同時に注視する必要はあるかと思います。

モデルSは市販車最小の空気抵抗係数を達成していない?

ちなみに、今回テスラが市販車最高の空気抵抗係数の数値を達成したと主張している、0.208というCd値に関してですが、

実はこの記録に関しては、すでに更新されてしまっているということで、

それが、メルセデスがすでに生産をスタートし、間も無く実際の納車をスタートするフラグシップセダンであるEQSとなっていて、

その後輪駆動グレードのCd値が、驚愕の0.20を達成していますので、

何れにしても、すでに競合車種も含めて、内燃機関車では達成不可能な、高次元における空気抵抗の改善が続いている、

つまり、今後もこの航続距離が改善していくという、非常に明るい未来をイメージすることができるというわけですね。

わずかにモデルSがリード

最新ヒートポンプ採用で冬場の電費性能大幅アップ

次に、プレゼンテーションではさらっと流していたものの、個人的に聞き捨てならなかった特筆すべきポイントというのが、

今まで搭載されることのなかった、ヒートポンプを採用してきたということで、すでにモデル3とモデルYには搭載されていたのですが、

このヒートポンプについては、外気から熱を集めることができますので、その集めてきた分だけ、生成する熱量を減らすことができ、

全体の電力消費量を減らすことができますので、特に暖房使用時における航続距離の改善に役立ちます。

そして、こちらもイーロンマスクによると、今回の新型ヒートポンプの採用によって、寒冷地において、従来より30%もの航続距離を改善し、

しかも暖房を使用しても、今までよりもその電力消費量を50%抑えることに成功していると説明してきていて、

果たして本当にそれが達成できているのかは、今後検証作業が必要ではあるものの、

これが正しかった場合、この数値だけを聞いてもとてつもない改善となりますので、

特に電気自動車において弱点でもある、冬場の航続距離の革新的な改善にも期待することができると思います。

サーキット走行時の熱ダレ問題も大幅改善か

さらに、今回の発表において明らかにされた追加の電気自動車としての質で、その充電性能についても改善を見せ、

最大250kWという最大出力こそ、今までのモデルと同じでありますが、バッテリーパックの冷却システムなどを改善するなど、パワートレインを刷新してきていますので、

よりその最大出力を持続することが可能となり、したがって、たった15分間の充電時間で、およそ300km分の航続距離を回復することができると説明されている、

つまり、おおよそ48%分の充電量を15分で充電することができてしまいますので、

これは長距離走行時においては、非常に実用的なスペックを達成してきていることにもなりそうです。

そして、この冷却性能の改善というのは、その急速充電性能の向上に寄与するだけでなく、

今回のパフォーマンス性能に特化したPlaidに期待される、サーキット走行などをはじめとするパフォーマンス性能も向上しているのではないかと推測でき、

例えば現状のモデルSの場合、サーキットを全開加速で何周かしてしまうと、バッテリー温度が上がりきってしまい、バッテリー保護のため出力が制限されてしまうのですが、

今回の冷却機構の改善によって、そのようなサーキット走行で前回加速をしても、熱ダレが発生しずらいようになっているはずでもありますので、

果たしてその冷却性能がどれほど向上しているのか、

個人的には是非とも日本のレースにおいても早く導入して、その真価を検証してもらいたいとは感じます。

時代は車が自動でドライブモードを選択へ

そして、今回の最新型のモデルSに新搭載される先進性についてを一点だけ取り上げたいのですが、

それが、新たなドライブシフトの仕方となっていて、

今までのテスラ車であれば、コラムスイッチにて、ドライブやリバース、そしてパーキングを適宜操作していたのですが、

今回の新型のモデルSに採用されているのが、ヨーク型のステアリングであり、

そして、そのステアリングには、なんと今まで2つ搭載されていたコラムスイッチが完全に撤廃されていて、

例えばワイパーの操作やウィンカーの操作は、ステアリングに搭載されている専用のボタンにおいて操作するのですが、

そのドライブシフトに関しては、そのステアリングではなく、なんと正面に位置する17インチもの巨大な横長のタッチスクリーン上で行うという点であり、

そもそもそのタッチスクリーン上での操作についても、オーバーライド専用であり、

つまり車に乗車し、シートベルトを装着し、ブレーキを踏み込んだだけで、車両側が自動的にドライブモードやリバースモードに切り替えてくれるというもので、

こちらに関してはオートパイロット用のカメラを使用して、前方や後方に障害物などがないかを判断して、

適宜適切なドライブモードを選択してくれるという、非常に先進的な操作方法となりますので、

個人的にはこのドライブシフト操作が最も気になりますし、今後のアップデートによって、私自身が所有するモデル3においても、この機能が実装されることを期待したいとは思います。

(個人的にはテスラが物理スイッチを追加していることに驚きました)

電気自動車は内燃機関車よりも優れています

このように、もともと2月中の納車スタートを予定していたモデルSの最新モデルであるPlaidグレードに関しては、かなり遅延してはしまいましたが、ついに納車がスタートし、

今回の納車式においては、まずは25台が納車され、

そして今後は毎週数百台ペースでの生産、第三四半期以降は、毎週1000台程度の生産キャパシティまで増強し、その需要を満たそうとしていますので、

何れにしても、この世界最高峰のパフォーマンス性能、ならびに、その先進的な機能を始め、

テスラのフラグシップセダンがどれほどの販売台数を達成することがd家いるのかに注目していきたいですし、

今回のイベントの冒頭において、なぜテスラがこれほどまでにはやい電気自動車を作ろうとしているのか、

それは、電気自動車は航続距離や安全性、そして今回のパフォーマンス性能のどれを取っても内燃機関車よりも優れていなければならず、どれも妥協してはならないと、

さらっと説明していたところに、非常に共感することができましたので、

是非とも今後も、その車としてのパフォーマンス性能の追及にも尽力し、

内燃機関車ユーザーを一人でも多く電気自動車ユーザーへと誘えるようにも、期待していきたいと思います。

From: Tesla

Author: EVネイティブ