【日本ものづくり最後の砦が本気に刮目せよ!】トヨタ生産方式をフル活用で電池原価を最大70%削減へ

トヨタとパナソニックという日本トップメーカーがタッグを組んで設立したバッテリーメーカーが、2025年までにバッテリー原価を最大で7割も低減するという、極めてアグレッシブな目標を設定し、

電気自動車において最もコストのかさむバッテリーの価格が大幅ダウン、つまり電気自動車の値段も大幅に下がっていくことは自明となりましたが、

それとともに、それ以外のバッテリー市場に対する考え方が、やはりグローバル基準でかなりずれてしまっているのではないかという懸念点についても徹底的に解説します。

トヨタ&パナソニックという日本最強の布陣

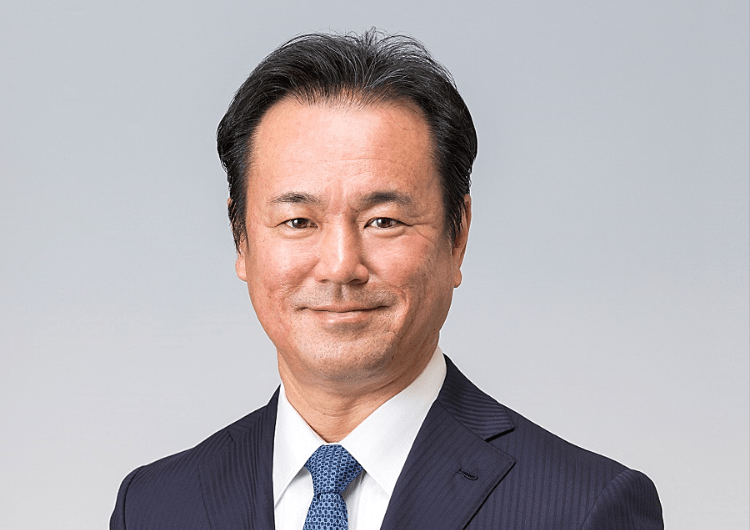

まず、今回のプライムプラネットエナジー&ソリューションズに関してですが、

日本トップの自動車メーカーであるトヨタと、これまた日本トップのバッテリーサプライヤーであるパナソニックがタッグを組んで、昨年である2020年の4月に設立され、

そのプライムプラネットエナジー&ソリューションズ、略してPPESにおいては、

ハイブリッド車および電気自動車用の、角型リチウムイオンバッテリーの開発、製造、および販売を手がけるほか、

全固体電池や、それ以外の車載用次世代バッテリーの開発や生産などを事業内容としています。

そして、そのPPESに関して今回新たに明らかになってきたこというのが、

今後の短期的な原価低減の経営努力によって、そのPPESが生産する電気自動車用のリチウムイオンバッテリーの原価を、

最大で70%も抑制することができると発表してきたということで、

まず今回の発言については、PPESのトップである好田社長に対するインタビューによって明らかとなり、

好田社長が元々、トヨタ生産方式という生産性の改善手法を専門としていたことから、

開発や設備投資の削減を始め、特に自社内と、提携先のサプライヤも含めた、生産現場の効率化によって、

まずは来年である2022年までに、PPESが生産するリチウムイオンバッテリーの原価を、最大で現状の50%削減、

つまりたったの1年間で、電気自動車やハイブリッド車に搭載されるリチウムイオンバッテリーの原価を半額にまで抑え込むことが可能、と説明してきているのです。

2025年までにバッテリー原価を最大7割削減へ

しかもその上、今から4年以内である2025年までには、特に強みを持つ生産性の改善を続けることによって、そのバッテリー生産の生産性を、2022年と比較して倍にしながら、

バッテリー生産の原価を、最大で70%も低減していくという、かなりチャレンジングな目標も設定してきたということで、

もちろん大前提として、バッテリーの原価を7割削減することができたからといって、

その4年後である2025年の、実際のバッテリーのコストが今から7割も安くなっているというイコールの関係ではないものの、

それでも、2020年から発足したPPESに関しては、トヨタ生産方式と名付けられたトヨタの持つ生産性の改善手法と、

世界第3位のバッテリーサプライヤーに君臨しているパナソニックの持つ、優れたバッテリー生産技術を融合させることによって、

特に現在完全に後塵を拝し始めてしまっている車載用のリチウムイオンバッテリーの、特に生産コストを劇的に改善しようとしていることが、お分りいただけると思います。

(テスラは円筒型、日産リーフにはパウチ型セルが採用)

よって、現在そのコスト面でネックとなっている電気自動車において、その大部分を占める搭載バッテリーのコストを下げるということは、

それだけ電気自動車のコストも低下していくことを示し、

もちろん今回のPPESだけでなく、世界全体のバッテリーコストに関しては、今後数年でさら低減し、

いよいよ2024年ごろには、バッテリー1kWhあたり100ドルという値段を割り込んでくる、

その1kWhあたり100ドルという基準は、電気自動車を生産する上でのコストが、同セグメントの内燃機関車と遜色のない値段設定を達成すると言われている基準となりますので、

よって、バッテリー生産の原価を最大7割削減することをアナウンスしてきたPPESのバッテリーを使用する自動車メーカー、

つまりトヨタの電気自動車も、そのコストが内燃機関車と遜色のない非常に競争力のある値段設定を実現してくるという、超朗報となる可能性がある、ということですね。

世界はスケールメリットによる電池コスト低減へ

しかしながら、今回の好田社長に対するインタビューにおいては、いくつか懸念しなければならない発言も存在するこということで、

まずはじめに、競合のバッテリーメーカーについては、生産規模を一定程度確保してしまうことによって、そのスケールメリットによってコストを下げていくというコスト低減手法を採用していますが、

今回のPPPESに関しては、中長期の生産能力の増強計画を決めておらず、

その理由が、2030年という電動化が本格化するタイムラインまでの商品計画、

つまりどのような質の電気自動車を、いつまでに、どれくらい生産したいのかというような明確なプランが、自動車メーカー側から示されていないからであると説明しているのです。

こちらに関しては、過去に幾度となく取り上げてはいますが、

世界の主要自動車メーカーは、電動化、特に日産リーフやテスラなどの、搭載された大容量のリチウムイオンバッテリーに、充電して貯められた電力のみで走行する完全な電気自動車に舵を切っている状況であり、

すでに北欧の自動車メーカーであるボルボや、イギリスのジャガー、さらにはドイツのアウディという、電気自動車に一気に舵を切りやすいプレミアムセグメント自動車メーカーだけでなく、

例えば、アメリカ最大の自動車メーカーであるGMに関しては、2035年までに発売する全ての車両を、完全電気自動車を中心としたゼロエミッションカーのみの発売に完全シフトし、

また、世界最大級の自動車グループであるフォルクスワーゲングループについても、

2040年ごろまでには、グローバルで発売する1000万台以上の車両を全て、完全電気自動車を中心とするゼロエミッションカーのみにするという大方針を示しているのです。

さらに、それと同時に、これまで完全電気自動車に舵を切ることを表明している全ての自動車メーカーは、

ほぼ例外なく、自社内で電気自動車用のリチウムイオンバッテリーの内製化にコミットすることも表明し、

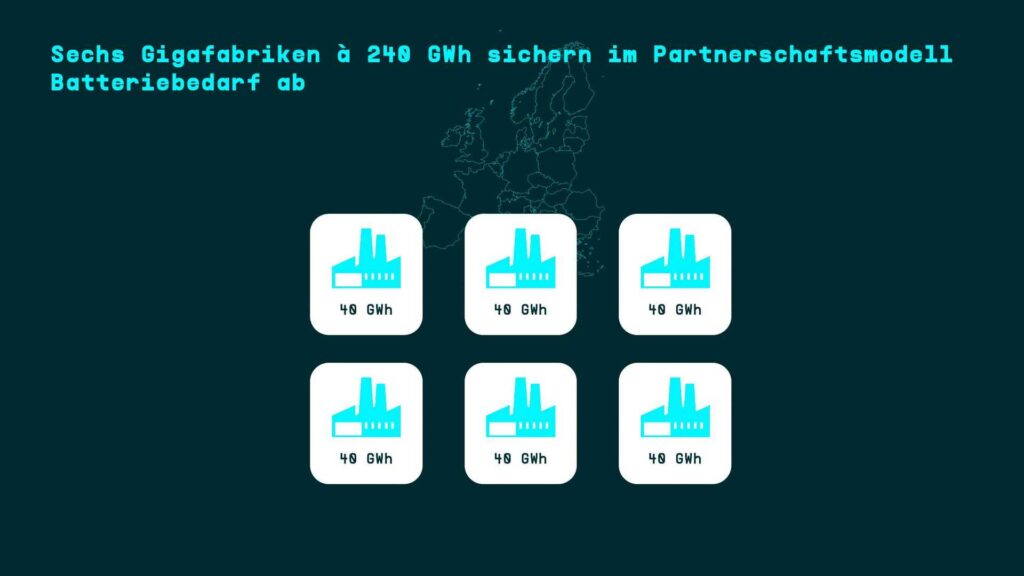

特にフォルクスワーゲングループに関しては、ヨーロッパ市場だけで6つものバッテリー生産工場を建設し、2030年までに240GWhというバッテリー生産量を、自社内で確保するという大方針を示していますので、

特に現在中国勢が台頭している車載バッテリーサプライヤーに頼らずに、電気自動車生産のサプライチェーンを構築することによって、

現状不安定さを増している米中貿易戦争による政情の変化であったり、

今後世界的に導入が始まるであろう、国境間の炭素税によって、電気自動車の生産体制が不安定とならないようにサプライチェーンを構築しようとしているわけなのです。

PPESのバッテリー生産量は世界基準には全く達さず

ちなみにですが、今回のPPESのバッテリー生産キャパシティの現状認識に関してですが、特にハイブリッド車用のリチウムイオンバッテリーの生産にコミットしている状況であり、

したがって、そもそも論として、電動車何十万台分もの生産キャパシティがあったとしても、

その電動車の中身、特にハイブリッド車の数十倍以上もの大容量が必要となる完全電気自動車のバッテリー調達量に換算して、正確に情報を分析する必要があります。

例えば、今回のPPESで言えば、すでに徳島県に位置するバッテリー生産工場において、ハイブリッド車50万台の生産キャパシティを備えながら、

さらに追加で、兵庫県姫路市において完全電気自動車8万台分、

そして、中国市場にもハイブリッド車40万台分の生産キャパシティを備えるバッテリー生産工場を、今年である2021年中にも稼働させる賭してはいますが、

その実際の生産キャパシティというのは、全てを合計してもおおよそ5.7GWh分、

つまり、すでにレクサスが発売しているUX300eという電気自動車換算で、年間10万台、

仮にLF-Z electrifiedというコンセプトモデルをベースにした電気自動車換算でも、5-6万台分にしか達しない、

もちろんこれが現状の、トヨタのバッテリー生産を担当するPPESの生産能力の現状ですので、このように計算してみると、

少なくとも先ほど説明したような競合メーカーの生産キャパシティと比較しても、明らかに少ないバッテリー生産体制の現状がお分かりいただけるかとは思います。

親会社のトヨタを念頭に置いた忖度発言?

つまり何が言いたいのかと言えば、確かに好田社長が発言している、「顧客の自動車メーカーの電動化の商品計画が示されていない」、

こちらは推測とはなりますが、ほぼ間違いなく親会社であるトヨタの電動車両の商品ラインナップが示されていないと置き換えてしまって差し支えないとは思いますが、

それによって、自分たちPPESのバッテリー生産能力も決めることができていないという主張というのはロジックが通ってはいるものの、

それと同時に、これらのPPES、そしてトヨタとは違い、世界の自動車メーカーは次々と電気自動車へとシフトしながら、

その電気自動車に対する明確な商品ラインナップの計画を立てていることによって、

合弁しているバッテリーサプライヤーについても、しっかりとバッテリーの大量生産計画を提示して、爆速で設備投資を行なっている最中でもあるわけなのです。

さらに、「私たちはまだ電動化の出口としてハイブリッド車か完全電気自動車かわからない」、という発言についても、

先ほど説明した通り、すでにグローバルにおいては、日本メーカー、語弊を恐れずに言えばトヨタ以外のメーカーは、

例外なくほぼ全て完全な電気自動車に一気に舵を切っている状況ですので、

こちらの発言も、「私たち」という主語ではなく、「トヨタとPPESが」というように捉える必要がありそうです。

また、「自動車メーカーの方向性がはっきりするのは2024年から2025年ごろとと見ている」という部分についても、

繰り返しとはなりますが、世界の自動車メーカーだけではなく、我々日本メーカーであるホンダや日産も含めて、完全電気自動車を中心とする電動化戦略を掲げてしまっている状況の中で、

自動車メーカーの方向性がはっきりするのは2025年ごろという発言は、はっきり申し上げて適切な表現ではなく、

こちらも語弊を恐れずに言えば、親会社であり、主要取引メーカーであるトヨタを念頭に置いた発言であることは、もはや疑いようがなく、

こちらも同様に、世界の自動車メーカーの方向性などと捉えるのではなく、

親会社であるトヨタの電動化戦略の方向性を伺った上で、それに応じて対応するという捉え方をしないと、世界の電気自動車の流れを読み間違えることになりますし、

このようなミスリーディングかつ忖度的な発言内容に、非常に違和感を覚えるのは私だけでしょうか?(これが日本社会を生きるということっすかね?)

大衆車セグメントではLFPが主流になりそうだけれど、、

そして最後に、そのリチウムイオンバッテリーの安定供給という観点で、現在最もクリティカルな問題を抱えている、

レアメタルのコバルトを一切含まない、LFPという種類のバッテリーについても言及があり、

結論から申し上げて、PPESはこちらのLFPバッテリーにコミットすることはなく、

「一からそれをやるよりも、開発生産性を上げたり、競争力のあるものを提供することに集中すべき」と、

何れにしてもLFPバッテリーの開発生産には取り組まない方針も明らかにしてきたのです。

このLFPバッテリーに関しては、現在世界の自動車メーカー、特に大衆車セグメントを取り扱うような自動車メーカーが、

こぞってその研究開発、およびその供給体制の確保に全力を注いでいる状況となっていて、

例えばすでに、私自身も所有している中国製テスラモデル3のスタンダードレンジ+グレードには、このLFPバッテリーを搭載していますし、

今後テスラについては、定置型蓄電池に対してだったり、大衆車セグメントにおいて、この安定供給という側面で様々な問題を抱えるコバルトを含まない、

LFPバッテリーの量産体制を確保する方針を示していたりします。

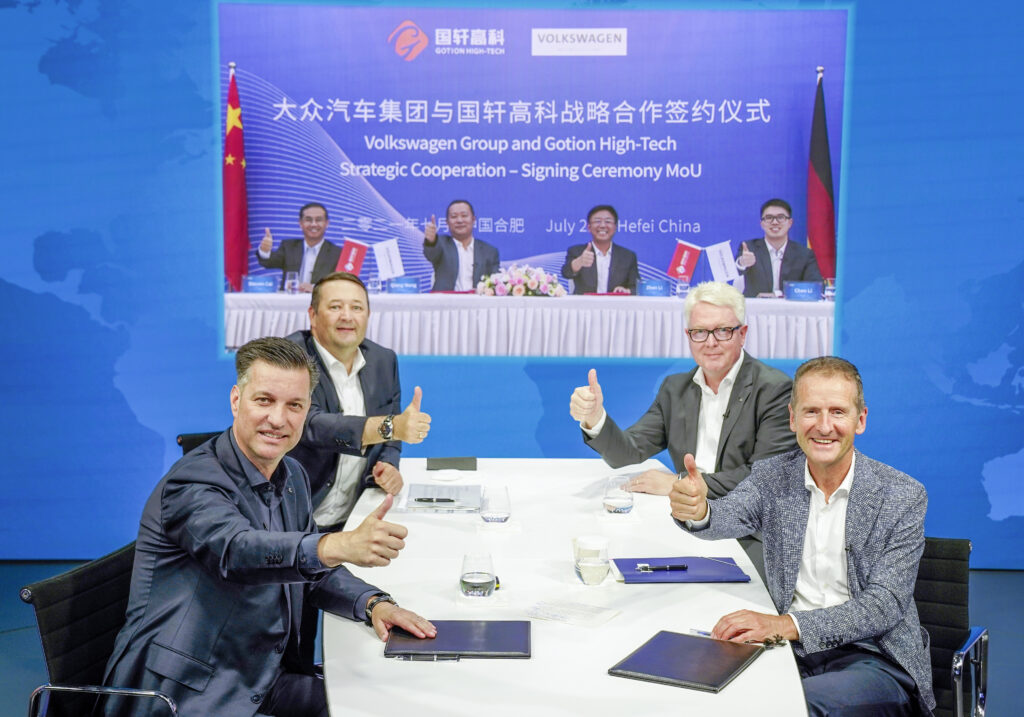

またフォルクスワーゲングループについても、テスラと全く同様に、よりやすさが求められるエントリーグレードにおいて、

より安価に調達することのできるLFPバッテリーを中心に採用していくという方針を示し、

直近においては、そのLFPバッテリーに強みを持ち、筆頭株主でもある中国のGotion High-Techと協業して、

ドイツのSalzgitterに、40GWh級の巨大なバッテリー生産工場を立ち上げることを表明しながら、

この2025年から操業がスタートするSalzgitterの工場においては、ボリュームセグメントのバッテリーを生産するという計画も表明していますので、

特に今回のGotion High-Techが強みを持つ、LFPバッテリーの生産ラインを立ち上げてくるのではないかと推測することができそうです。

何れにしてもこのように、世界の電気自動車戦争をリードしているトップ2に関しては、

そのどちらも、特にエントリーグレードのセグメントにも電気自動車を普及させていくためには、より安価なバッテリーセルであるLFPバッテリーを採用する必要性を訴え、

そのために、独自のバッテリー生産工場を立ち上げる方針を示してもきましたので、

果たして今回のPPESの、LFPバッテリーの開発は行わないという方針が吉と出るのか、それとも、この決断によって、今後世界のバッテリー戦争からさらに遅れを取ってしまうのか、

個人的には、大衆車セグメントの搭載バッテリーは、やはりLFPバッテリーが中心となっていくと考えていますが、

このLFPバッテリーの普及動向にも、同時に注目していくべきであるとは感じました。

EV市場のポテンシャル、読み間違えてないっすか?

このように、今回日本トップの自動車メーカーであるトヨタ、そして同じく日本トップのバッテリーサプライヤーであるパナソニックがタッグを組んで設立してきた、

プライムプラネットエナジー&ソリューションズ、PPESに関しては、

現在急増する電気自動車需要に合わせて、その電気自動車のコアパーツであるバッテリーの生産体制を大幅拡充するとともに、

特にバッテリーの原価を、たったの1年間で半減しながら、4年後である2025年ごろまでには、なんと7割も削減するという驚きのコスト低減戦略を発表してきたということで、

特に2021年現時点においては、ガソリン車などの内燃機関車などと比較して割高である電気自動車のコストを大きく抑制していくことに期待することができると思います。

しかしながら、その電気自動車業界の現状認識を詳しく分析してみると、特にそのコスト低減手法が、

- 現在グローバルで一般的な、大量生産によるスケールメリットを生かしてのコスト低減というアプローチを採用しないという点

- 現時点において世界で巻き起こっている電動化の出口が、ハイブリッド車なのか電気自動車なのかがわからないということ

- 自動車メーカーの電動化に対する方向性がはっきりするのは2024年から2025年あたりと考えている

ということを鑑みると、やはり世界で起こっている電気自動車戦争、バッテリー調達戦争の本質を理解することができていないのか、

もしくは、このPPESの親会社であり、既存メーカーの中ではほぼ唯一と言っていいほど、

電気自動車ではなく、ハイブリッド車やプラグインハイブリッド車が、今後の中長期的なタイムラインにおいてもマジョリティを占めると表明しているトヨタに対する忖度的な発言なのか、

個人的には後者のトヨタに対する忖度的な発言内容であると信じてはいますが、その世界の電動化に対する本音については、是非とも聞いてみたいものではあります。

もはや中韓勢に追いつくことは不可能な公算だが、、

何れにしても、すでに中国や韓国勢の競合バッテリーサプライヤーとでは、生産規模やその投資額の次元が全く異なるため、

残念ながら今からバッテリーの生産体制の拡充にコミットしたとしても、

今回のPPESをはじめとする日本勢には、その中韓勢に追随するパワーもやる気も残されていないように、今回の発言からも感じてはしまいますが、

それでも、せめて我々日本市場で発売する電気自動車分については、

国内で生産され、その原材料の調達も国内で完結させることのできるサプライチェーンのローカライゼーションにフルコミットしなければ、

仮に米中貿易戦争の激化によって、中国からの輸入に頼ってしまっていた、コバルトなどの原材料を盾に、

日中の国家間のパワーバランスが崩れてしまうという、安全保障上の問題へと発展してしまう恐れすらあるわけなのです。

是非とも日本のバッテリーサプライヤー、そして日本政府が一体化して、この日本のものづくり最後の砦でもある電池産業をなんとか持続させるためにも、

せめて我々日本市場で生産する電気自動車については、我々日本で生産されたリチウムイオンバッテリーを使用することができるように、

そのバッテリーの生産体制の確保に全力を傾けるべきですし、

そのために、日本の自動車メーカーも、この世界の電気自動車の流れに合わせて早く電気自動車に舵を切った電動化のプランを公表し、

そのバッテリーサプライヤーが設備投資をしやすいような流れ、少なくとも忖度させないような環境をアシストしていくべきなのではないでしょうか?

From: Bloomberg

Author: EVネイティブ